horus 2/2025

Schwerpunkt: "Tierisch, tierisch"

Inhalt

- Vorangestellt

- Aus der Redaktion

-

Schwerpunkt: "Tierisch, tierisch"

- L. Mümmler: Vom Blinddate zum Festivalführhund

- "Mit meinem Führhund hatte ich wieder ein völlig neues Mobilitätsgefühl". Über den Weg zum eigenen Führhund - Johannes Sperling im horus-Interview mit Thorsten Büchner

- Mit sechs Beinen geht es besser oder: Warum blinde Menschen auf den Hund kommen. Mirien Carvalho Rodrigues im horus-Interview mit Peter Beck

- Tauben in der Stadt - von Tierschutz ist selten eine Rede. Marion Happe im horus-Interview mit Sabine Hahn

- M. Herrmann: Ein Leben ohne Pferd ist möglich, aber sinnlos! Frei nach Loriot

- J. Hüttich und D. Balzer: Sportunterricht mit Kopf, Herz und Huf an der blista

- G. Lütgens: Tiere in meiner Nähe oder: Auch für Ohr und Hand sind Tiere interessant

- M. Saegbebarth: Unterwegs im Großstadtdschungel - Den Zoo Leipzig mit allen Sinnen erleben

- Dr. E. Hahn: Nur nicht knausern!

- Beruf, Bildung und Wissenschaft

- Recht

- Noch 200 Jahre Brailleschrift?

- Aus der Arbeit des DVBS

- Aus der blista

- Bücher

- Panorama

- Impressum

- Anzeigen

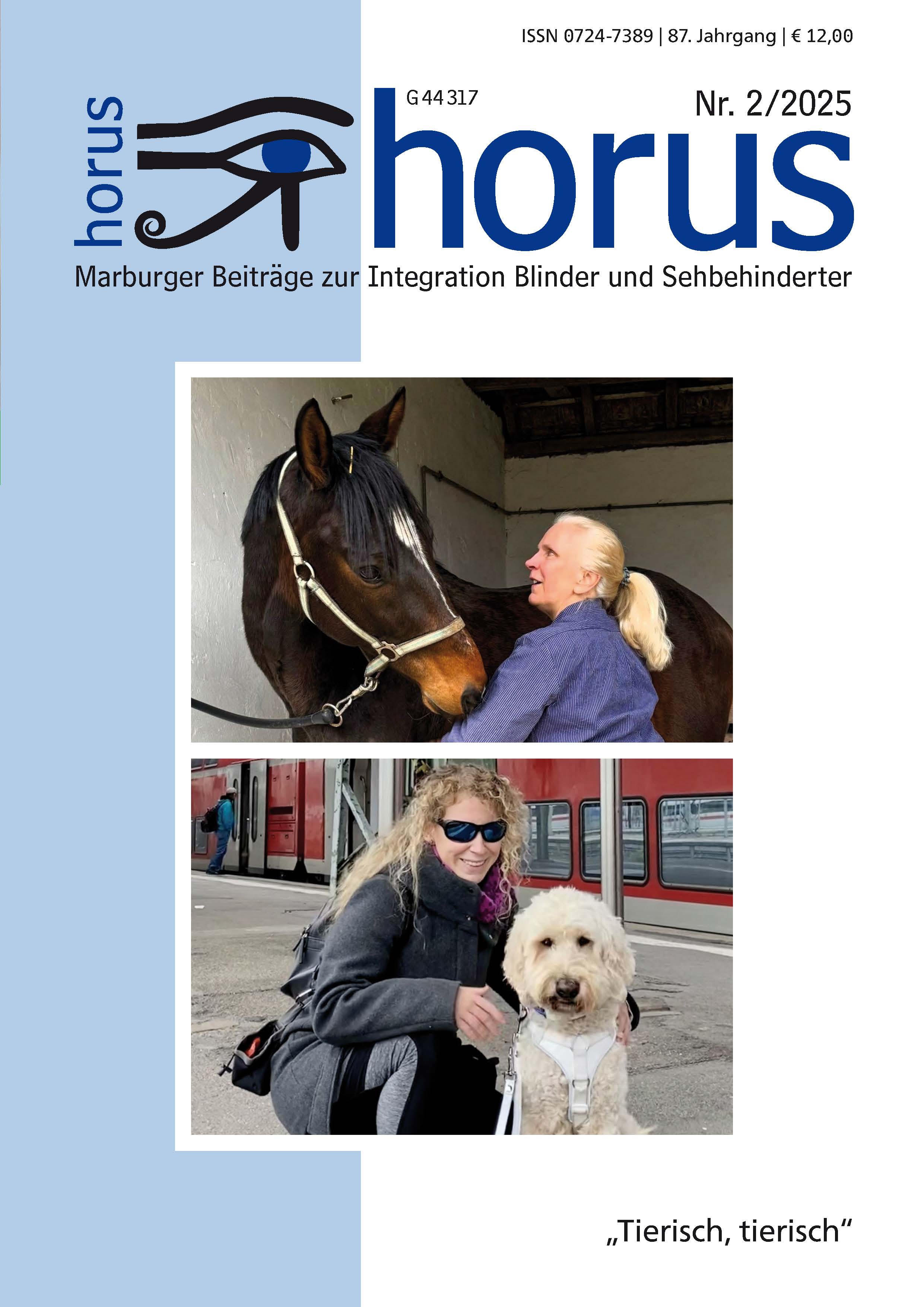

Titelbild horus 2/2025

Vorangestellt

Liebe Leserin, lieber Leser,

„Tierisch, tierisch“ ist der Titel des horus-Schwerpunkts dieses Mal. Wie das, mögen sich die Leserinnen und Leser dieser Zeitschrift fragen, wo ist denn die Verbindung zu Blindheit und Sehbehinderung? Der Schlüssel dafür ist hier: Unsere Zeitschrift berichtet nicht nur von außergewöhnlichen Entwicklungen oder Leistungen blinder und sehbehinderter Menschen. Es soll auch deren Alltag in den Blick kommen, der Alltag in Beruf, Hobby und Freizeit. Und so ist das Thema der Nummer 2/25 das Leben mit Tieren und das Engagement für die animalische Kreatur. Erwartbar kommen Führhunde vor, aber auch Pferde und sogar Tauben – deren Ruf ist schlecht, sie sind aber durchaus liebenswert.

Auch manche Zoos haben inzwischen begriffen, dass Tiere nicht nur betrachtet werden können, dafür gibt es gleich zwei Beispiele in dieser Ausgabe. Meine Tochter schenkte mir einst zu meinem 50. Geburtstag einen Besuch bei Schlangen im Terrarium der Stuttgarter Wilhelma. Vipern, Nattern, Pythons & Co. – ich finde diese Tiere, die bei vielen Menschen Ekel und Schrecken hervorrufen, faszinierend und durchaus sympathisch. Es war ein grandioser Nachmittag. Unvergesslich ist mir die Entschlossenheit einer Riesenschlange, die sich in den Kopf gesetzt hat, ihren Weg von A nach B zu nehmen. Und will sie eine kräftige Hand aufhalten oder in eine andere Richtung lenken, so ignoriert sie das, dank ihrer enormen Muskelkraft wird sie dennoch ihren eingeschlagenen Weg nehmen. Schlangen können nicht hören, sie haben keine äußeren Ohren, und einige Schlangenarten sind fast blind. Aber sie nehmen kleinste Erschütterungen des Bodens wahr und sind hellwach, wenn es um ihre Interessen geht. So muss also nicht unbedingt ein Adler oder Tiger herhalten, wenn es um Kraft geht – auch wer äußerlich nicht viel hermacht, wie eine Schlange, hat es in sich! Das finde ich ermutigend, gerade für unsere Selbsthilfe, die allzuoft unterschätzt wird.

Auch wenn ich ein bekennender Nichtführhundhalter bin und keinen Gaul im Stall brauche, freue ich mich über die Begegnung mit Tieren. Sie sind für mich wie Enkel: Schön, wenn sie kommen, und gut, dass sie wieder gehen.

Erfreuliche Begegnungen mit diesem horus

wünscht Ihnen und Euch

Peter Beck

(horus-Redakteur)

Bild: Peter Beck hat braune Augen und dunkles, meliertes Haar. Sein Pony fällt asymmetrisch über die hohe Stirn des zentriert ausgerichteten Gesichts. Foto: privat

Aus der Redaktion

Konferenz ohne Tiere

Seit langem schon waren die Redaktionstreffen nicht mehr so heiter wie zu unserem Schwerpunkt-Thema „Tierisch, tierisch“. Keine Fliege schwirrte im Winter durchs Büro, keine Maus lief über den Boden, als das Brainstorming vollkommen frei von Tierhaarallergenen online stattfand. Viele Geschichten aus der Kindheit und Jugend tauchten auf, Zeiten, in denen wahrscheinlich die größten Zu- oder Abneigungen gegenüber einer bestimmten Tierart entstanden: Eine zahme Ratte als Haustier, ein Abkömmling aus einem Tierversuchslabor, wie niedlich! – Undenkbar auf dem Bauernhof mit Nagetier-Plage! Die vielen skurrilen Todesarten bzw. kurzen Leben der eigenen Haus-, wenn auch nicht immer Kuscheltiere! Und wer würde sich wie Thorsten und Isabella trauen, einen „nassen Kuss“ von zwei Seelöwen zu bekommen? Wie immer scheint es bei Begegnungen, auch mit dem Tier, auf den richtigen Abstand und den Kontext anzukommen. Dass jedoch mit den Anekdoten auch die Ideen kamen, welche Expertin und Experte welches Thema vertiefen könnten, damit horus den gewohnten Info-Mehrwert erhält, das werden Sie auf den folgenden Seiten schnell selbst merken.

„Alles, was Recht ist“

Streitlustiger wird es in der nächsten horus-Ausgabe zugehen, die sich mit rechtlichen Angelegenheiten befassen wird. Da viele der längsten deutschen Wörter aus dem Bereich Recht und Verwaltung stammen, können Sie schon mal Wetten abschließen, bis zu welcher Wortlänge es eines in den horus schafft. Es soll darum gehen, wie blinde und sehbehinderte Menschen zu ihrem Recht kommen, wie sie in juristischen und Verwaltungsberufen arbeiten, an welchen Themen die Blinden- und Sehbehindertenselbsthilfe aktuell arbeitet und wo Sie als Leserin und Leser der Schuh drückt, der mit etwas mehr Recht und Gerechtigkeit leichter würde. Schreiben Sie uns gerne von Ihren Erfahrungen! Ihr Beitrag kann bis zu 12.000 Zeichen lang sein und sollte bis zum Redaktionsschluss am 20. Juni an horus@dvbs-online.de eingehen. Die Redaktion freut sich darauf!

Bild: Zwei große braune Seelöwen stupsen mit ihrer Schnauze Isabella Brawata, die in ihrer Mitte steht, jeweils rechts und links über ihrem Ohr an. Sie hält ihre Hände an deren nasse Hälse und lacht. Foto: privat

Schwerpunkt: "Tierisch, tierisch"

L. Mümmler: Vom Blinddate zum Festivalführhund

Von Lisa Mümmler

Ich schloss die Augen, ließ mich tief ins Kissen sinken, lauschte der Stille und fühlte mit all meinem Sein, dass an diesem Dezemberabend mein altes Leben enden und mit dem morgigen Augenaufschlag ein neues beginnen würde. Mein Leben mit Führhund. Mein Leben mit Harry.

Die Idee zum Blindenführhund wurde im Sommer 2016 geboren. Nach langem Kampf um das Rezept landete vier Jahre später die Bewilligung in meinem Briefkasten – ein papierener Schatz, auf dem noch heute die Spuren meiner Freudentränen zu sehen sind. Mindestens zwölf Monate Wartezeit wurde mir angekündigt. Doch Mitte November las ich „Dringender Rückruf erbeten“ auf meinem Smartphonedisplay. In zwei Wochen sollte ich meinen Führhund bekommen. Schlagartig war ich in Aufruhr. So viel vorzubereiten! Am selben Tag bestellte ich ein Hundebett, Näpfe und einen Sack Futter. Ich informierte meinen Arbeitgeber, meinen Vermieter, ließ mich „zur Anpassung von Hilfsmitteln“ krankschreiben, buchte die Fahrkarte… die Checkliste war plötzlich abgehakt, mir blieb nur noch das Warten. Zähes, vorfreudiges, schier unerträgliches Warten.

Und dann war sie da, unsere erste Begegnung. Unser Blinddate. Nach einer unruhigen Nacht mit drei Stunden Schlaf klingelte die Trainerin der Führhundschule pünktlich um 10 Uhr. Sie stand mit einem blonden, flauschigen Etwas vor der Türe. Oh Gott, das war er also. Der Hund. Viel größer als auf dem Foto, das ich gesehen hatte. Ich unterhielt mich mit der Trainerin, aber ich hatte nur Augen für das wuselige Bärchen, das schwanzwedelnd um mich herum hüpfte und aufgeregt durch die Wohnung flitzte – die Nase am Boden, flankiert von wehenden Schlappohren.

Ignorieren sollte ich ihn erstmal, damit er sich beruhigt. Und wer beruhigte mich? Vor Hunden hatte ich mein Leben lang Angst. Sobald ich merkte, dass mir einer entgegenkam, habe ich die Straßenseite gewechselt. Meinen ersten Nebenjob als Prospekteverteilerin kündigte ich schließlich wegen der Hunde, die hinter Briefkastenschlitzen und Gartentoren tobten. Aber ich wusste auch, dass meine Angst aus dem Unbekannten resultierte. Ich verstand Hunde nicht, kannte weder ihre Verhaltensweisen noch ihre Körpersprache. Trotzdem ließ ich mich auf das Abenteuer Führhund ein, denn ich wusste, dass ich meinen eigenen Hund von Grund auf kennenlernen würde. Und mit den blonden Löckchen, den tapsigen Pfoten und den braunen Knopfaugen sah Harry wirklich nicht zum Fürchten aus.

Gelassener wurde ich, als wir zur ersten Gassirunde gingen. Frische Luft, durchatmen. Ich bekam viele Infos, Kommandos mit Laut- und Handzeichen sowie eine Flexi-Leine, mit der ich den zwanzig Monate alten Goldendoodle über die hauseigene Wiese führte. Er war so süß! Dieser leichtfüßige Gang, das neugierige Näschen übers Gras tanzend und die Rute wie ein fröhliches Fähnchen erhoben. Kurz darauf lernte ich außerdem seine Pinkel- und Häufchenhaltung kennen. Für ein Blinddate ganz schön persönlich.

Dann waren wir allein. Er und ich. Beide aufgeregt und unruhig. Harry verfolgte mich auf Schritt und Tritt. Ich ging zur Kaffeemaschine. Tapp tapp tapp. Ich ging ins Bad. Tapp tapp tapp. Ich hatte jetzt einen Hund, nur überhaupt keine Ahnung, wie ich mit ihm umgehen, was ich mit ihm tun sollte. Mit Tieren generell habe ich keine Erfahrungen, da ich gegen viele allergisch bin. Durch puren Zufall fand ich 2016 heraus, dass ich nur auf manche Hunderassen reagiere. Darum auch ein nichthaarender Goldendoodle. Und der saß nun neben mir mit seinem schäfchenweichen Fell, gerade nah genug, dass ich ihn streicheln konnte, und wir „nahmen Kontakt auf“. Mehr als Kopf und Rücken ging da noch nicht – absurd, wenn ich heute darüber nachdenke, wo ich ihm den Schlaf aus den Augen reibe, Zähne und Lefzen kontrolliere, seine Pfoten und Ohren putze und vieles mehr.

Großen Respekt hatte ich vor dem ersten Gang am Führbügel. Im Vorfeld hatte ich gehört, dass Führhundhaltende mit Sehrest oft Schwierigkeiten hätten, sich auf den Hund einzulassen. Das verunsicherte mich mit meinen acht Prozent Restsehvermögen und den fünf Grad Gesichtsfeld. Zu Unrecht. Als es soweit war, hielt ich mich am Führgeschirr, gab Harry das Go und etwas in mir machte Klick, fühlte sich einfach richtig an. Beschwingt ließ ich mich von Harry durch die fremde Stadt leiten – voller Bereitschaft, diesem Hund irgendwann zu vertrauen.

„Irgendwann“ kam schneller als gedacht. Wir bestanden unsere Gespannprüfung, gewöhnten uns mit Höhen und Tiefen aneinander und sind seit vier Jahren ein unzertrennliches Team. Gewünscht hatte ich mir einen Führhund, der mich auf meinen Wegen entlastet. Bekommen habe ich so viel mehr. Die Führarbeit ist nur ein kleiner Part von dem, was Harry mir schenkt. Er ist Teil meiner Familie, bringt mich mit seiner charmanten, drolligen Art zum Lachen, spendet Trost, wenn ich traurig oder krank bin, und gibt mir Sicherheit und Zuversicht. Und ich darf mich um seine Bedürfnisse kümmern, ihn pflegen, ermutigen, Spiel-Dates für ihn arrangieren und sein Fels in der Brandung sein. Er hat sich nicht bei mir als Assistenzhund beworben, er hat sich das nicht ausgesucht. Schon alleine darum möchte ich ihm das schönstmögliche Leben bieten, als ein tägliches Dankeschön für alles, was er für mich tut.

Wie sehr Harry mein Leben verändert hat, erkenne ich überdeutlich im Rückblick. Zum Beispiel habe ich seinetwegen nun ein Gartengrundstück. Ursprünglich wollte ich eine kleine, eingezäunte Wiese pachten, letzten Endes kaufte ich einen 800 Quadratmeter großen Schrebergarten. Die Vorbesitzer hatte Harry bei der Besichtigung ordentlich um die Pfote gewickelt. In unserer grünen Oase treffen wir uns seither mit Familie und den vielen neuen zwei- und vierbeinigen Freund*innen, die wir auf Gassirunden und über Online-Anzeigen für Hundebegegnungen gefunden haben. Limo und Hundepool gibt’s im Sommer, Glühwein und Schneebälle im Winter.

Tollen Austausch fand ich in einer WhatsApp-Gruppe für Führhundhaltende im Raum Stuttgart. Über Umwege kam ich dadurch zu einem neuen Ehrenamt: Ich wurde stellvertretende Leiterin der Führhundfachgruppe des Blinden- und Sehbehindertenverbands Württemberg. In dieser Funktion organisiere ich mehrmals im Jahr Stammtische für Führhundhaltende oder unterstütze Mitglieder dabei, selbst Treffen durchzuführen. Anliegen aller Art beantworte ich per Mail, telefonisch oder über WhatsApp – die Kontakte sind vielfältig. Manche Leute möchten einen Führhund beantragen und haben viele Fragen dazu. Andere haben bereits einen vierbeinigen Helfer und brauchen Unterstützung bei verweigertem Zutrittsrecht. Es kommen aber auch Anfragen von Studierenden, die für eine Arbeit recherchieren. Neben zahlreichen Umfragen, Fragebögen und Interviews wurden Harry und ich einige Wochen von einem Filmstudenten mit der Kamera begleitet. Entstanden ist ein 25-minütiger Dokumentarfilm über uns. Das war eines dieser vielen Erlebnisse, das ich ohne Harry nicht gehabt hätte.

Genauso wie das Fotoshooting für das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) für die Bundesinitiative Barrierefreiheit. Unerwartet kam diese wundervolle Erfahrung zu mir. Die Mitarbeiterin der zuständigen Agentur rief mich an, meinte, jemand hätte mich für das Shooting vorgeschlagen und ihr ein Bild von Harry und mir geschickt. Ich hatte mich dort also nicht beworben, aber sie wollten mich haben! Perplex und neugierig sagte ich zu. Das bedeutete eine Reise von Stuttgart nach Berlin. Geplant war eine gemütliche Zugfahrt, aber bundesweite Warnstreiks machten uns einen Strich durch die Rechnung. Schließlich fuhren meine Eltern uns mit dem Auto in die Hauptstadt und Harry und ich kamen pünktlich zum Shooting.

Eine völlig neue Welt für uns. Die Location, nachts ein Tanzclub, war voller beschäftigter Menschen. Leute von der Agentur, der Fotograf und Personen vom BMAS. Und mein Goldbärchen und ich mittendrin. Ich probierte ein paar Outfits an, bekam etwas Puder ins Gesicht, und Harry, frisch gewaschen und gebürstet, war natürlich perfekt, so wie er war, und bezauberte die Crew. Einen ganzen Vormittag dauerte das Shooting und unser Foto hing für mehrere Wochen an Bahnhöfen, Litfaßsäulen und Haltestellen, wurde in Online-Anzeigen ausgespielt und in Fachmagazinen abgedruckt.

Ja, mit Harry geht es wohl nicht ohne Rampenlicht. So wurde er zufällig Maskottchen für das Louis Braille Festival 2024 in Stuttgart. Das kam so: Seit drei Jahren arbeite ich beim Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. (DBSV) als Redakteurin für das Verbandsmagazin Sichtweisen. In der Berliner Geschäftsstelle freute man sich über die Stuttgarter Kollegin vor Ort. Insbesondere die Führhundlounge sollte ich mitorganisieren. Bei der Besichtigung des Geländes wurde ein Bild von Harry geschossen, das auf Social Media gut ankam. Daraus entstand die Idee des Festivalführhundes: Mit schönen Fotos und Videos vor Stuttgarter Kulissen warb Harry für das Festival. Wir zeigten den Schlossplatz, den Bahnhof, besuchten den SWR und das Mercedes-Benz-Museum. Schließlich trafen sich Festival-Schirmherr und Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, und Festivalführhund Harry vor dem Neuen Schloss zum Pressetermin. Kein Wunder, dass Harry für dieses Event sogar seine eigenen Autogrammkarten, natürlich mit Pfotenabdruck, bekam.

Ich hätte mir bei meinem Antrag nie träumen lassen, was ich alles mit und wegen Harry erleben würde, wohin die Reise führen würde. Beruflich und privat. Und leider nicht immer nur auf die Sonnenseite. Drei Monate, nachdem wir zusammengefunden hatten, musste ich meinen Liebling in die Tierklinik bringen – vergiftet. Als Golden-Retriever-Pudel-Mischling ist Harrys größter Fehler, wenn man das so nennen möchte, dass er Abfälle und so manches Taschentuch vom Boden frisst. Durch meine anfänglichen Ängste habe ich mich nicht getraut, ihm aufgenommene Dinge aus dem Maul zu nehmen. Etwas, das sich mit einem Schlag geändert hat nach dem überstandenen Klinikbesuch. Ich schwor mir, lieber einen Biss zu riskieren, als jemals wieder dieses furchtbare, hilflose Bangen durchmachen zu müssen. In städtischen Grünanlagen trägt Harry einen Fressschutz.

Hart war auch die Diagnose, die Harry im vergangenen Jahr bekommen hat: Aufgrund von Rückenbeschwerden wurde ein Röntgenbild angefertigt, das eine beginnende Spondylose, eine Erkrankung der Wirbelsäule, zeigte. Ich googelte, sah mein Bärchen an und mir brach es das Herz. Unheilbar. Degenerativ. Diese beiden Worte waren wie ein Schlag ins Gesicht. Ich weinte, einen Tag und eine Nacht. Dann legte sich der Schock und ich wurde wieder handlungsfähig. Sofort stellte ich unseren Alltag um: Orthopädische Hundebetten wurden besorgt, Nahrungsergänzungsmittel für Rücken und Gelenke bestellt und rückenunfreundliche Gewohnheiten gestrichen. Stattdessen gehen wir zur Physiotherapie, wo ich lernte, Harry effektiv zu massieren und mit einfachen Mitteln im Alltag zu trainieren. Denn Muskelaufbau ist das A und O. Darum haben wir mittlerweile ein Set Steckhürden zu Hause, ein Balance Board für Gleichgewichts-Übungen und Hütchen für Slalom. Dreimal wöchentlich baue ich aus unserem bunten Trainingszubehör einen Parcours quer durch die Wohnung, und Harry absolviert ihn, wie es sich für einen sportlichen, schlauen Doodle gehört, mit Bravour.

Durch all diese Maßnahmen ist er nicht nur schmerzfrei, unsere Bindung ist durch die präventiven Maßnahmen noch inniger geworden. Das gemeinsame Training macht uns Spaß, und ich liebe es, wie Harry neue Übungen meistert, wie er mehr und mehr versteht, was ich von ihm will, wenn ich ihm Neues zeige. Wie wir uns auch durch schlechte Zeiten kämpfen und die guten dadurch umso intensiver erleben.

Ich bin so unendlich dankbar und überglücklich, diesen wunderbaren, liebenswerten Begleiter an meiner Seite zu haben. Gemeinsam stellen wir uns der Zukunft: Vier Pfoten und zwei Beine, verbunden durch einen Führbügel und Vertrauen.

Zur Autorin

Lisa Mümmler (36) hat Germanistik und Philosophie in Heidelberg studiert und arbeitet seither als Online-Redakteurin, zunächst im Marketing, seit 2022 in der Selbsthilfe beim DBSV. Seit Kurzem moderiert sie den Podcast „Fell und Führbügel“ (https://fell-und-fuerhbuegel.podigee.io/). Ihre Freizeit verbringt sie mit Yoga, Pilates, Wandern, Ausflügen und Reisen, kreativen Dingen – und natürlich mit ihrem Führhund Harry.

Bild: Führhund Harry bleibt auch auf dem Bahnhof gelassen. Der cremeweiße Goldendoodle mit lockig-flauschigem Fell sitzt auf dem Bahnsteig, Lisa Mümmler geht neben ihm in die Hocke und legt eine Hand auf seine Schulter. Lisa Mümmler hat langes, lockiges Haar und trägt eine große, sportliche Brille mit schwarz getönten Gläsern. Foto: privat

Bild: Lisa Mümmler lächelt. Sie hat ein schmales Gesicht, blaue Augen und blondes, schulterlanges, lockiges Haar. Foto: privat

"Mit meinem Führhund hatte ich wieder ein völlig neues Mobilitätsgefühl". Über den Weg zum eigenen Führhund - Johannes Sperling im horus-Interview mit Thorsten Büchner

horus: Bevor wir uns inhaltlich dem Thema Blindenführhund nähern. Wie ist deine persönliche Beziehung dazu und wann hattest du zum ersten Mal Berührungspunkte mit Führhunden?

Johannes Sperling: Ich bin eigentlich mit Hunden aufgewachsen und wusste früh, dass ich später auch Hunde haben wollte. Während meiner Schulzeit in Marburg und auch in meinen ersten Studienjahren dort habe ich noch ein wenig gesehen. Ein paar Bekannte von mir hatten Führhunde, und ich war fasziniert, was die konnten. 2009 verschlechterte sich meine Sehkraft dann rapide und ich bin erblindet. Dann haben meine Geschwister mich auf die Idee gebracht, mich um einen Blindenführhund zu bemühen. Ein Jahr später habe ich dann Goya bekommen und hatte ein völlig neues Mobilitätsgefühl. Derzeit habe ich keinen eigenen Führhund, kümmere mich aber ein wenig mit um den schon älteren Führhund meiner Freundin.

h.: Was würdest du sagen? Für wen können Führhunde eine Alternative zum Langstock sein?

J. S.: Zunächst einmal: Für Leute, die sich ein Leben mit Hund vorstellen können. Das klingt vielleicht seltsam, aber es ist elementar wichtig. Du musst dich auf ein Tier einlassen wollen, das Aufmerksamkeit, Pflege und Beschäftigung braucht. Der Hund muss zu jeder Tages- und Nachtzeit und bei jedem Wetter raus, ist auch mal krank, wird alt und sterben. All das muss in dein eigenes Leben passen und sollte am Beginn deiner Überlegungen stehen. Nicht nur die Vorteile, die ein Führhund mit sich bringen kann. Wer prinzipiell gut mit dem Stock zurechtkommt, sich aber eine einfachere und schnellere Fortbewegung wünscht, könnte von einem Führhund profitieren. Viele Führhundhaltende sind auch späterblindet und fühlen sich mit Hund eher an ihre früheren Gehgewohnheiten zurückerinnert. Ein Führhund, der beispielsweise Hindernisse umgehen, Treppen anzeigen oder in gerader Linie über große Plätze laufen kann, erleichtert die eigene Orientierung und Mobilität enorm.

Klar muss aber auch sein: Der Hund kann solch anspruchsvolle Arbeit nur wenige Stunden am Tag leisten und braucht dabei auch Pausen. Kurzum: Für alle, die sich vorstellen können, Verantwortung für ein Lebewesen zu übernehmen, das ihnen gelegentlich bei Orientierung und Mobilität hilft.

h.: Kann mich jemand im Entscheidungsprozess unterstützen?

J. S.: Was ich auf jeden Fall raten würde, ist, mit Führhundhaltenden Kontakt aufzunehmen. Das geht oft sehr gut über die Landesvereine im DBSV. In vielen gibt es Ansprechpersonen und Fachgruppen für Führhund-Angelegenheiten (https://www.dbsv.org/bfh-fachgruppenleiter.html). Manchmal gibt es auch Treffen für Führhundinteressierte, während denen man in das Thema reinschnuppern kann, Infos bekommt, sogar mal ausprobieren kann, wie es sich mit einem Führhund läuft. An diesen Wochenenden hat man die Chance, zwei Tage lang für einen Führhund verantwortlich zu sein und alles einmal ausprobieren zu können. Das würde ich, wenn möglich, auf jeden Fall machen, bevor die ganz konkreten Überlegungen starten. Manche Personen verwerfen nämlich nach solchen Gesprächen und Praxiserfahrungen ihren Plan. Andere fühlen sich nach solchen Kontakten und Begegnungen auch gerade bestärkt, den Weg zu beschreiten.

h.: Wenn ich für mich die Frage beantwortet habe, ob ich einen Führhund haben möchte: Wie wären dann die nächsten Schritte?

J. S.: Führhunde sind, rechtlich gesehen, Hilfsmittel, so wie Blindenlangstöcke, Brillen oder Hörgeräte. Daher ist das Vorgehen eigentlich ähnlich wie bei anderen Hilfsmitteln. Erst einmal brauche ich einen Kostenträger, bei dem ich den Führhund beantrage. Für die meisten ist das ihre gesetzliche Krankenkasse. Im Einzelfall kann auch ein anderer Kostenträger zuständig sein, zum Beispiel die private Krankenversicherung, die gesetzliche Renten- oder Unfallversicherung usw. Die Beantragung läuft aber im Prinzip immer ähnlich ab. Zunächst solltest du dich auf die Suche nach einer geeigneten Führhundschule machen. Das sind Hundetrainer*innen, die Führhunde ausbilden.

h.: Wie finde ich denn eine geeignete Führhundschule?

J. S.: Das ist durchaus knifflig. Führhundschulen gibt es einige. Auf den Seiten des DBSV gibt es eine Übersicht von Schulen (https://www.dbsv.org/fuehrhundschulen.html), aber das sind bei weitem nicht alle. Es wird sicherlich von anderen Führhundhaltenden Tipps geben, mit welchen Schulen gute oder schlechte Erfahrungen gemacht wurden. Das ist aber natürlich sehr subjektiv. Letztlich muss man das für sich selbst herausfinden. Finde ich die Ausbildungsmethoden gut? Welchen Eindruck macht die Schule? Sind mir die Trainer*innen sympathisch? Sind sie an meiner Motivation interessiert, weswegen ich einen Führhund haben möchte? Fragen sie nach meiner Lebenssituation, dem Wohnumfeld, meinem Alltag? Wie wirken die Hunde auf mich? Es ist sinnvoll, ggf. in Begleitung einer Vertrauensperson zu verschiedenen Schulen hinzufahren und sie sich anzuschauen. Hilfreich kann es auch sein, sich vor einem Besuch zu überlegen, wonach man fragen möchte. Auch dazu gibt es auf der DBSV-Seite Anregungen (https://www.dbsv.org/fragen-an-die-fuehrhundschule.html).

Es empfiehlt sich, bei der gesetzlichen Krankenkasse als Kostenträger nachzufragen, ob sie so genannte Rahmenvertrags-Schulen hat. Einige Kassen schließen – vor allem aus Kostengründen – mit mehreren Führhundschulen Rahmenverträge. In diesem Fall kann die Kasse dich auf diese Schulen verweisen, von denen du dir eine aussuchen sollst. Möchtest du den Führhund von einer Schule, die nicht am Rahmenvertrag deiner Kasse teilnimmt, musst du gut begründen, warum keine der Rahmenvertrags-Schulen für dich passt. Das kann schwierig sein, unmöglich ist es nicht.

Andere Kassen arbeiten ohne Rahmenverträge und schließen Einzelverträge mit Führhundschulen ab.

h.: Wie geht es dann weiter, wenn ich die richtige Schule für mich gefunden habe?

J. S.: Die Schule erstellt dann einen Kostenvoranschlag. Momentan liegen die Kosten für einen Führhund bei circa 40.000, 45.000 Euro und darüber. Dann brauchst du noch eine Verordnung – am besten von einem Augenarzt bzw. einer Augenärztin –, dass du einen Führhund bekommen sollst. Verordnung und Kostenvoranschlag reichst du beim Kostenträger ein. Gut wäre sicher noch, wenn du in wenigen Zeilen begründen würdest, weshalb du einen Führhund benötigst. Dabei kann dir die Führhundschule helfen, auch der Austausch mit Führhundhalter*innen.

h.: Was macht dann der Kostenträger, sagen wir: die gesetzliche Krankenkasse?

J. S.: Er prüft den Antrag. Manche gesetzlichen Kassen entscheiden recht schnell, manche fragen weitere Informationen ab, schalten eventuell den Medizinischen Dienst ein. Der erstellt – meist nach Aktenlage – ein Gutachten, ob das Hilfsmittel Führhund für dich erforderlich ist. Für die Kasse ist entscheidend, ob du allein mit dem Stock gut zurechtkommst oder ob du darüber hinaus einen Führhund unbedingt brauchst. Auf jeden Fall musst du eine Schulung in Orientierung und Mobilität mit dem Langstock nachweisen. Wenn das schwierig ist, etwa weil es schon zu lange her ist, kann es sein, dass die Kasse verlangt, ein Auffrischungstraining zu absolvieren, bevor sie den Antrag auf einen Führhund weiterbearbeitet.

h.: Wie finde ich denn dann eigentlich den passenden Hund für mich?

J. S.: Eine gute Schule wird darauf achten, dass der Hund und du möglichst gut zueinander passen. Sie wird dich sehr gründlich befragen, etwa zu deinen Lebensumständen und Gewohnheiten: Bist du ein eher schneller oder langsamer Läufer? Hast du zusätzliche Beeinträchtigungen? etc. Auf dieser Basis wird sie versuchen herauszuarbeiten, welche Charaktereigenschaften des Hundes gut zu dir und deinem Alltag passen könnten. Andere Schulen stellen dir quasi den Hund bei der Einarbeitungsphase vor die Tür und hoffen, dass ihr gut harmoniert. Das kann durchaus auch mal klappen, muss es aber nicht.

h.: Wie lange dauert es, bis ich meinen Führhund bekomme?

J. S.: In der Regel ist „dein“ Hund, wenn du dich auf den gedanklichen Weg machst, einen Führhund zu beantragen, noch gar nicht geboren. Hast du eine Schule gefunden, kommst du in der Regel auf deren Warteliste. Bis du deinen Führhund bekommst, kann es durchaus mehrere Jahre dauern. Zumal du nicht weißt, wie lang der Genehmigungsprozess läuft, ob du etwa in Widerspruch gehen oder gar klagen musst.

h.: Wenn ich diese ganzen Prozesse bis hin zur Genehmigung durch die Kasse durchlaufen habe und meinen Führhund bekomme – gibt es dann eine Art Katalog von Dingen, die der Führhund können muss, wenn er mir übergeben wird? Oder ist das eher dem Zufall überlassen?

J. S.: Der Führhund muss als Hilfsmittel bestimmten Anforderungen entsprechen. Diese Kriterien sind im Hilfsmittelverzeichnis in der Produktgruppe „Blindenhilfsmittel“ aufgeführt. Dort steht, dass der Führhund die Führleistungen erbringen muss, wie sie im Katalog der Führleistungen des DBSV oder vergleichbarer Organisationen festgelegt sind. Dort steht dann ganz konkret, wie der Führhund an Treppen reagieren sollte oder bei Straßenüberquerungen. Trotzdem ist es natürlich nicht so, dass du dich einfach, wenn du einen neuen Hund bekommst, dranhängen kannst und der Hund erledigt dann alles. Du musst immer bei der Sache sein, dich orientieren, auf den Verkehr achten, wissen, was der Hund macht, und ihm Anweisungen geben. All das übst du mit dem Hund im so genannten Einarbeitungslehrgang. Da wirst du von dem/der Führhundtrainer*in begleitet und angeleitet. Diese Phase dauert mehrere – mindestens zwei – Wochen.

h.: Nach der Einschulungsphase gibt es doch noch die so genannte Gespannprüfung. Was passiert dort?

J. S.: Da werden Mensch und Hund als Team („Gespann“) geprüft. Kann der Führhund, was er können muss? Bleibt er etwa an einem Bordstein stehen? Findet er die Ampel? Geht er nicht auf eine Rolltreppe? Und kann der Mensch den Hund als Hilfsmittel gut nutzen? Reagiert er adäquat auf das, was ihm der Hund zeigt? Gibt er ihm die richtigen Signale? Kann er sich mit dem Hund im Verkehr, in Gebäuden etc. orientieren? Und funktionieren beide als Team? Arbeiten sie gut zusammen?

Das wird von Gespannprüfer*innen begutachtet. Im Optimalfall sind es zwei: ein*e Lehrer*in für Orientierung und Mobilität für blinde und sehbehinderte Menschen und eine Person, deren Fachgebiet meist Hundetraining oder -verhalten ist. Damit keine Interessenkonflikte mit Führhundschulen entstehen, darf die Hundefach-Person kein*e Führhundtrainer*in sein. Beide Prüfer*innen haben aber jeweils Erfahrungen im Fachgebiet des/der jeweils anderen, so dass sie die Prüfung einheitlich beurteilen können.

Die Gespannprüfungen werden von den Kostenträgern beauftragt. Es kommt vor, dass Führhundschulen den Kassen bestimmte Prüfer*innen empfehlen, was schwierig ist. Manchmal wird auch nur eine prüfende Person beauftragt, wodurch vielleicht nicht immer beiden Aspekten – Orientierung und Mobilität des Menschen und Verhalten des Hundes – hinreichend Rechnung getragen wird. Manche Schulen lehnen bestimmte Prüfende ab, viele die Gespannprüfung in ihrer aktuellen Form insgesamt. Das ist ein ziemliches Spannungs- und Diskussionsfeld.

h.: Sind die Führhundschulen denn eigentlich so lange dein Ansprechpartner, wie du deren ausgebildeten Hund als Führhund nutzt?

J. S.: Im Idealfall schon. Die Ausbilder*innen kennen die Hunde gut. Sie sollten deshalb die ersten Ansprechpersonen bleiben, wenn Halter*innen Fragen haben oder wenn es Probleme mit dem Hund gibt. Und viele Trainer*innen möchten schon wissen, wie es Mensch und Hund geht, optimalerweise bis der Hund nicht mehr arbeitet oder bis zum Lebensende. Aber der Kontakt hält manchmal nicht, aus unterschiedlichsten Gründen.

Schwierig kann es werden, wenn das Hilfsmittel Führhund früher oder später nicht so „funktioniert“ wie gedacht, etwa Hindernisse nicht mehr umgeht, nicht am Bordstein stehenbleibt oder Tiere jagen möchte. Es kommt manchmal zu Diskussionen, wer oder was dafür verantwortlich ist: Sind es Mängel in der Ausbildung durch die Schule, hat der/die Halter*in im Alltag mit dem Hund Fehler gemacht? Es kann schwer sein, die Ursächlichkeit zu klären. Ein solcher Konflikt kann das Vertrauensverhältnis zwischen Führhundschule und -halter*in sehr belasten.

h.: Vielleicht kannst du uns bei einem recht häufigen Thema weiterhelfen. Darf ich meinen Führhund überall hin mitnehmen und wo gibt es Ausnahmen von dieser Regel?

J. S.: Es gibt seit 2021 das Recht auf Zutritt von Menschen mit Behinderung in Begleitung ihrer Assistenzhunde. Das steht in § 12e Absatz 1 Behindertengleichstellungsgesetz. Es gilt für Bereiche, die üblicherweise für den regulären Publikums- und Benutzungsverkehr offen sind. Einfacher gesagt: Überall dort, wo man in normaler Straßenkleidung (ohne Spezialkleidung) und ohne besondere Erlaubnis rein darf. Also: Verkaufsraum im Supermarkt, Gastraum im Restaurant, ärztliches Behandlungszimmer, aber nicht: Intensivstation, Restaurantküche, Lebensmittel-Produktionsstätte etc.

Zutrittsverweigerungen pauschal zu begründen, etwa wegen der Hygiene, ist in der Regel unzureichend. Auf berechtigte Interessen, wie bei starken Phobien oder Allergien, muss Rücksicht genommen werden. Dann müssen Lösungen her, die allen gerecht werden. Der Verweis auf das Hausrecht zieht an der Stelle ebenfalls meist nicht. Das Hausrecht darf nicht ausgeübt werden, wenn dadurch eine behinderte Person unzulässig diskriminiert wird. Die Führhunde sind auch auf adäquates Verhalten, beispielsweise im Supermarkt, trainiert, und es liegt in der Verantwortung der Haltenden, dass der Hund sich auch so verhält. Wenn das Gemüseregal leergefressen wird, ist das eindeutig ein Fehlverhalten. Dann wäre der Verweis aus dem Laden wohl gerechtfertigt.

Eine andere Frage ist, wo ich den Hund überhaupt mitnehme und wo nicht. Als Halter*innen müssen wir im Sinne des Tierschutzes handeln. Deswegen darf ich den Hund etwa keinem unzumutbaren Stresspegel aussetzen. Sagen wir sehr laute Konzerte oder übervolle Stadtfeste. Vom Zutrittsrecht mag das eventuell gedeckt sein. ich muss nur überlegen, ob ich das meinem Hund auch zumuten kann und möchte. Da sollte das Interesse am Hilfsmittel Hund hinter dem Interesse des Lebewesens Hund zurückstehen. Das gilt auch dann, wenn ich langsam merke, dass mein Hund älter wird und ihm die Führarbeit schwerer fällt.

h.: Zum Schluss: Was würdest du dir in Sachen Führhunde für die Zukunft wünschen?

J. S.: Ein Wunsch wären verbindliche Standards für die Aus- und Weiterbildung von Führhundetrainer*innen. Ansätze dazu gibt es schon, aber da ist noch eindeutig Luft nach oben. Ziel wäre, dass alle Trainer*innen ungefähr den gleichen Wissensstand hätten und ungefähr nach den gleichen Standards arbeiten. Das wäre ein großer Schritt nach vorne.

Beim Thema Zutrittsrechte würde ich mir wünschen, dass eine unzulässige Verweigerung effektiver verfolgt werden kann. Es gibt eine Schlichtungsstelle und wir können klagen. Das ist gut und wichtig. Aber ein solcher Verstoß sollte nicht nur von uns behinderten Menschen durchgesetzt werden müssen. Er sollte als Ordnungswidrigkeit gewertet und geahndet werden können. So wie das jetzt schon bei einer Mitnahmeverweigerung in einem Taxi oder einem anderen Verkehrsmittel möglich ist.

Von der Politik würde ich mir auch wünschen, dass die Anstrengungen intensiviert werden, das Thema Assistenzhunde noch mehr in die Köpfe und in die Gesellschaft zu tragen. Mit dem Gesetz, das die Zutrittsrechte regelt, wurde schon ein wichtiger Schritt vollzogen. Die Aufklärung über das Thema wird aber bislang eher nur den Selbsthilfeverbänden wie DBSV oder DVBS überlassen. Da wäre ein bisschen mehr politische Unterstützung und Rückendeckung hilfreich und willkommen.

Zur Person

DVBS-Mitglied Johannes Sperling ist stellvertretender Referent für Führhund-Angelegenheiten im Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenverein Berlin sowie aktiv im DBSV-Arbeitskreis der Führhundhaltenden. Nach seinem Abitur an der blista und einem Jura-Studium in Marburg hat er Skandinavistik mit Nebenfach Jura (M.A.) in Berlin studiert. Er setzt sich seit Jahren für die Rechte von Assistenzhundehaltenden ein und hat die Einführung von Regelungen im Behindertengleichstellungsgesetz sowie der Assistenzhundeverordnung begleitet.

Bild: Johannes Sperling hat blaue Augen, kurze braune Haare und einen Vollbart. Er trägt ein weinrotes Poloshirt. Auf der Außenaufnahme dreht er seinen Oberkörper leicht den Betrachtenden zu. Foto: privat

Mit sechs Beinen geht es besser oder: Warum blinde Menschen auf den Hund kommen. Mirien Carvalho Rodrigues im horus-Interview mit Peter Beck

Seit Jahrtausenden gibt es eine enge Verbindung zwischen Menschen und Hunden. Wem zuerst einfiel, einen Hund zum Führen eines blinden Menschen abzurichten, bleibt im Dunkeln. Aber es ist lange her, denn schon in der Straßburger Bettelordnung steht ums Jahr 1500, dass Bettler fortan keine Hunde mehr haben sollen, es sei denn, sie seien blind und bräuchten daher einen. Aha!

Ende des 18. Jahrhunderts dürften in einem Pariser Blindenhospital erstmals systematisch Führhunde ausgebildet worden sein. Und 1813 erfahren wir von einem Wiener Augenarzt, es habe sich ein junger blinder Mann einen Spitz zum Führhund trainiert.

In Deutschland wurden Führhunde ab 1916 in Oldenburg ausgebildet, wurden doch im Ersten Weltkrieg viele Soldaten an den Augen verletzt. Potsdam folgte 1923. Und ab den 1950er-Jahren wird die Landschaft deutscher Führhundschulen recht unübersichtlich.

Aber weg von der Historie. Warum binden sich blinde Frauen und Männer an einen Hund? Das wollte der horus von Mirien Carvalho Rodrigues wissen. Die 56-jährige Übersetzerin und Schriftdolmetscherin verlässt sich seit Jahrzehnten auf ihre Führhunde.

horus: Wann und warum hast du dich für einen Hund entschieden?

Mirien: Ich bin jetzt beim dritten Führhund. 1999 hatte ich den Ersten. Die Entscheidung, einen Führhund zu wollen, dauerte etwa zwei Jahre. Ich bin gern unterwegs und mag Tiere. Die wichtigste Frage damals war: Kann und will ich mit irgendeinem Lebewesen rund um die Uhr zusammen sein? Und ich kam zu dem Schluss, dass es mit einem Hund gehen könnte - obwohl ich nie Hunde hatte. Danach machte ich mich auf die Suche nach dem richtigen Hund für mich.

h.: Wie hast du den Hund für deinen Typ gefunden, es gibt ja haufenweise Führhund-Schulen?

M.: Ich habe mir nur zwei oder drei angesehen und bin Probe gelaufen. Natürlich wusste ich anfangs Vieles nicht. Und als dann der Jack vor mir stand, war er einfach der richtige Hund. Die Trainerin hat in Vorgesprächen zu ergründen versucht, welcher Hund passt: Ich bin viel unterwegs, bin an unterschiedlichsten Orten, und die Trainerin überlegte auch, welches Tier passt zu einer Erst-Halterin.

h.: Wie muss ein Hund sein, der deinem Typ entspricht?

M.: Er darf sich über nichts wundern. Es gibt so viele Kriterien, beginnend mit dem Lauftempo, damit der Hund nicht immer zieht oder mich ausbremst. Ich brauchte einen Hund, dem es egal ist, für längere Zeit in Konferenzsälen zu liegen, der aber andererseits locker durch den Hamburger Hauptbahnhof oder den Frankfurter Flughafen führt, als wäre er da auch zu Hause. Von meinem ersten Hund habe ich mehr gelernt als von allen Trainerinnen zusammen. Der war megaschlau, er hat mir durchaus auch gezeigt, was passiert, wenn ich nicht konsequent mit ihm bin. Denn dann testet der Hund, wer im Gespann der Chef ist. Ich wusste am Anfang, dass es Hörzeichen gibt, auf die hin der Hund eine Treppe, eine Tür oder ein Fahrzeug ansteuert. Aber der Hund hat mich gelehrt, dass er sehr viel mehr kann und ein unglaubliches Orientierungsvermögen mitbringt. Wenn man versteht, dieses zu nutzen, kann man als Team wunderbare Dinge erleben.

h.: Hast du ein Beispiel?

M.: Ich erinnere mich an eine Busfahrt in Heidelberg, damals eine neue Stadt für mich. Die Ansage im Bus ging falsch und ich stieg eine Station zu spät aus, dachte aber, ich sei richtig. Als mir der Irrtum klar wurde, dachte ich nach, wie ich jetzt laufen sollte. Der Hund aber reagierte ganz gelassen und lief los. Ich ließ mich darauf ein und wir landeten an einer geriffelten Gummimatte vor meiner Bank, denn das war einer der wenigen Orte, die wir zum damaligen Zeitpunkt kannten. Und von dort aus konnte ich mich dann wieder orientieren. Das war ein grandioses Erlebnis, denn damals konnte ich noch kein Navi-System fragen, wo ich mich gerade befinde.

Bei technischen Geräten gibt es die Backtrack-Funktion, der Hund hat die auch. Wenn ich meinetwegen eine Station der Frankfurter U-Bahn verlasse und mit einer Wegbeschreibung ein Ziel ansteuere, kann mich der Hund hinterher genau zur selben U-Bahn-Treppe zurückführen. Voraussetzung ist natürlich, dass es in dieser Gegend keinen anderen Ort gibt, den ich kenne und wohin ich eventuell wollen könnte.

Solche wunderbaren Erlebnisse kann man haben, wenn die Bindung stimmt und man sich selbst und dem Hund diese Fähigkeiten zutraut.

h.: Ist ein Hund in erster Linie Haustier, Freund oder Hilfsmittel?

M.: Gut, dass ich mich da nicht entscheiden muss. Wir sind beide Teil eines Sechs-Pfoten-Teams. Unterwegs ist er Mobilitätshilfe und Begleiter, zu Hause ist er Hund. Wenn ich's gewichten müsste, müsste ich mich fragen, ob ich wohl einen Hund nur als Haustier haben wollte. Wahrscheinlich nicht, also kommt die Mobilitätshilfe schon recht weit vorn. Natürlich muss ich mir klar darüber sein, welche Bedürfnisse der Hund hat: Er muss raus bei Wind und Wetter, er braucht Zuwendung, Futter, also Zeit. Und das hat alles mit der Frage vom Anfang zu tun: Bin ich bereit, meinen gesamten Tag mit einem anderen Lebewesen zu teilen und Verantwortung zu tragen?

h.: Könnten alle blinden Menschen einen Führhund haben?

M.: Wer volle Arbeitstage in einer Innenstadt hat und fast jeden Abend in die Disco gehen möchte, hätte zwar vermutlich viel Führarbeit für den Hund, aber einen Lebensstil, zu dem täglicher Auslauf und Kontakte zu anderen Hunden nicht passen.

Und da sind wir beim nächsten entscheidenden Punkt: Es muss genügend Arbeit für den Hund geben. Die blinde Person muss also regelmäßig allein Wege zurücklegen, auf denen sie den Führhund als Mobilitätshilfe einsetzt und braucht. Im einzelnen kann sich das natürlich stark unterscheiden. Manche gehen täglich dieselben Wege, andere sind an wechselnden Orten unterwegs. Deshalb ist es so wichtig, den richtigen Hund für jeden Menschen zu finden.

h.: Wie wichtig ist eine gute eigene Orientierung für das Gehen mit einem Führhund?

M.: Ich habe keinen guten Orientierungssinn. Mit Himmelsrichtungen fange ich nichts an, ich lerne meine Wege auswendig. Aber natürlich muss ich wissen, wo ich bin, da ich dem Hund sagen muss, wohin es gehen soll. Also rechts abbiegen, links eine Haltestelle oder Ampel suchen. Anders als beim Gehen mit dem Stock mache ich mit dem Hund nicht mehr Bekanntschaft mit jedem Schild oder Fahrradständer. Und auch die vielen abgestellten E-Scooter sind für mich gar nicht da. Ich bin auch schneller unterwegs als mit dem Stock. Am Anfang war ich an meinem Ziel oft schon vorbei, wenn ich mir dachte, es müsste jetzt mal kommen. Da Hunde neugierig sind, zeigen sie mir auch immer mal was Neues, worauf ich selbst nie gekommen wäre. Vorzugsweise Metzgereien und Würstchenbuden.

h.: Verliere ich die Fähigkeit, mich selbst zu orientieren, wenn ich lange Zeit mit einem Hund gegangen bin?

M.: Ich habe nie verlernt, mich mit dem Langstock und anhand meiner Sinne zu orientieren. Allerdings merke ich, wie viel entspannter und schneller ich mit dem Hund laufe und welche Anstrengung es kostet, wenn E-Roller, Fahrräder und Schilder plötzlich wieder überall im Weg stehen oder ich lange nach Eingängen tasten muss.

Was schon passieren kann, ist, dass ich mich etwa auf einem großen Platz nicht mehr zurechtfinde, den ich mit dem Führhund zielsicher überqueren konnte. Nur hätte ich das ohnehin mit Langstock nicht oder nur auf Umwegen hinbekommen.

Wo ich ohne Führhund mittlerweile extrem unsicher bin, ist tatsächlich auf Bahnsteigen. Das liegt aber vermutlich eher daran, dass ich früher mit einem minimalen Sehrest erahnen konnte, wie weit die Bahnsteigkante entfernt ist.

h.: Gibt es irgendwelche Nachteile, wenn du mit einem Hund unterwegs bist?

M.: Klar, mit der Verantwortung kommen Aufgaben. Der Hund kann krank werden, dann muss umgeplant werden. Auf Reisen muss ich überall einen Platz finden, an dem der Hund sein Geschäft machen kann, und Zugfahrten von acht Stunden oder mehr machen eben auch Probleme. Das könnte man als Nachteil werten. Ich bin mit meinen Hunden auch geflogen, teils bis Brasilien. So etwas kommt überhaupt nur in Betracht, weil der Führhund bei mir in der Kabine liegen darf und nicht im Frachtraum transportiert wird. Ich würde meinen Hund aber nicht mitnehmen, wenn ich eine solch weite Reise nur für eine Woche mache.

h.: Gibt es Lebenssituationen oder Wohnverhältnisse, in denen ein Hund schwer zu halten ist?

M.: Ich persönlich fände es schwierig, wenn ich in einer Großstadt für jeden Hundegang erst einmal eine halbe Stunde mit der Straßenbahn fahren müsste. Seit ich Führhunde habe, habe ich immer sehr nahe an Wald, Feld oder Park gewohnt. Wenn man die Zeit hat und je nachdem, wie wichtig es einem ist, kann man aber sicher vieles einrichten.

Jedoch werden alle Schwierigkeiten, denen ich begegnet bin, vielfach aufgewogen durch die Unabhängigkeit, die ich bekomme, wenn ich zum Beispiel auf einem Weg auch mal vor mich hinträumen kann, was mit Stock kaum geht, wenn mein Hund ganz selbstverständlich den Ausgang aus einem fremden Supermarkt oder Bahnhof findet, oder wenn ich mit ihm im Führgeschirr eine lange, gerade Strecke einfach mal richtig entspannt sausen kann. Selbst im Schnee, wo sich blinde Menschen zuweilen jeglicher Orientierungspunkte beraubt finden, kann ich darauf vertrauen, dass mein Führhund mich sicher ans Ziel bringt.

All das gilt für ein gut eingespieltes Team. Wenn ich mir einen neuen Stock hole, geht es ebenso weiter wie mit dem bisherigen. Beim neuen Hund fängt alles von vorne an. Es gibt noch keinen USB-Stick, mit dem ich die Fähigkeiten und Erkenntnisse, die ich mit dem alten Hund gewonnen habe, einfach auf den neuen übertragen kann. Hunde werden einfach nicht so alt. Sie führen im Schnitt sieben bis acht Jahre. Dann kommt ein Wechsel und ein Abschied, und das strengt schon an, und mancher sagt sich dann, „Das schaffe ich nicht mehr, ich will jetzt keinen Hund mehr". Das ist sicher der größte Nachteil.

h.: Es gibt viele Führhundehalter, die behaupten, der Hund baue ihnen Brücken zu anderen Menschen. Würdest du das auch sagen?

M.: Mehr Kontakt hat man auf jeden Fall. Es gehört zum Leben, regelmäßig bei flüchtigen Begegnungen zu erklären, dass der Hund im Dienst ist und nicht durch Ansprache oder Streicheln abgelenkt werden darf. Manchmal kommt es zu kuriosen Situationen. Einmal fragte ich jemanden nach dem Weg, und er stellte sich vor meinen Hund, zeigte in eine Richtung und erklärte ihm: Da musst du dein Frauchen hinführen.

Aber es ist auch was dran am Brückenbauen. Über den Hund finden viele sehende Personen, die sich sonst nicht trauen würden, mich anzusprechen, einen Einstieg. Dadurch sind schon mehrfach richtig gute Urlaubsbekanntschaften entstanden. Und ich habe insgesamt mehr Gelegenheiten, selbst herauszufinden, ob ich mit jemandem kann oder nicht.

h.: Wie sind denn die Menschen auf deinen Reisen mit euch als Gespann umgegangen. Gab es da Unterschiede zu Deutschland?

M.: In Brasilien hatten wir das Glück, dass zu der Zeit, als wir ankamen, gerade eine tägliche Telenovela gezeigt wurde, in der ein Führhundhalter eine große Rolle spielte. Und plötzlich war da ein echter Führhund mit seiner Halterin, und das Hallo war groß, dass es das nicht nur im Fernsehen gibt. In Brasilien wird man ohnehin häufiger angesprochen und nicht nur beobachtet. Teilweise haben sich die Taxifahrer darum gestritten, wer uns fahren dürfe. Wahrscheinlich haben die dann zu Hause ihren Kindern und Enkeln erzählt, dass sie einen richtigen Führhund an Bord hatten – wie im Fernsehen.

Grundsätzlich habe ich dort nach einem Tipp von Einheimischen nie vorher angekündigt, dass ich mit Führhund komme. Hätte ich das getan, hätte es oft geheißen: Kennen wir nicht, sind wir nicht drauf eingestellt. Wenn du aber plötzlich mit dem Hund auftauchst, dann ist alles einfach, alle sind begeistert und es wird improvisiert, denn darin sind die Menschen in Brasilien einsame Spitze. Und dann bekam ich auch schon mal im Hotel das größte Zimmer, obwohl es eigentlich schon belegt war, weil der Hund ja auch Platz braucht. Ablehnung habe ich in Brasilien kaum erlebt.

h.: Du schreibst derzeit an einem Buch, in dem dein erster Hund Jack den Erzähler gibt.

M.: Mein erster Führhund schreibt aus seiner Perspektive über seine Erlebnisse mit mir. Das wird kein Ratgeber-Buch, sondern ein humorvoller Text über Teilhabe und Inklusion, von Hunden und Menschen. Es sind kurze, abgeschlossene Episoden. Und nebenbei kann man beim Lesen lernen, dass blinde Menschen ein durchaus normales Leben führen mit Reisen, mit Freizeit und Arbeit. Mein Hund kann vieles mit einem Augenzwinkern sagen, was man mir vielleicht übel nähme, ihm aber nicht.

h.: Also wer dich kennenlernen möchte, muss deinen Hund fragen.

M.: Ja, aber alles verrät er auch nicht. Hunde können Dinge für sich behalten, die sie über einen wissen.

h.: Wie kann man das Buch bekommen?

M.: Das Buch soll als E-Book und Taschenbuch und im Idealfall auch als Hörbuch erscheinen. Hoffentlich finde ich eine Stimme, die so klingt wie mein erster Hund.

Zur Person

Mirien Carvalho Rodrigues arbeitet als Dolmetscherin, Übersetzerin und Schriftdolmetscherin für Englisch, Portugiesisch und Deutsch. Die 56-Jährige liebt Reisen und ist seit 25 Jahren mit Führhund unterwegs. Im DVBS engagiert sie sich

Bild: Mirien Carvalho Rodrigues hat glattes, hellblondes Haar und graugrüne Augen. Sie trägt ein Shirt in Türkis. Foto: DVBS

Bildcollage: Hunde haben Bedürfnisse und sind neugierig. Unar, ein schwarzer Labrador Retriever, sitzt im Führhundgeschirr auf einem öffentlichen Platz, hinter ihm steht Mirien Carvalho Rodrigues, die seine Leine hält. Mensch und Hund blicken in die gleiche Richtung (li). Beide stehen am Metzgerwagen. Unar stützt zwei Vorderpfoten auf den schmalen Tresen, so dass er groß genug ist, um in die Auslage zu blicken (o.r.). Unar wartet in Sitzposition vor dem Metzgerwagen auf das Ende des Einkaufs. Im Hintergrund der Aufsteller „Frikadelle Stck 1,-“ (u.r.). Fotos: privat (2020)

Tauben in der Stadt - von Tierschutz ist selten eine Rede. Marion Happe im horus-Interview mit Sabine Hahn

Über das harte Leben der Stadttauben und eine sinnvolle Hilfsmaßnahme

horus: Du unterstützt häufig Initiativen für den Tierschutz. Lass uns heute über Tauben reden. Stadttauben haben kein gutes Image, niemand will sie haben, auch auf dem Markusplatz in Venedig nicht. Warum?

Marion Happe: Tauben gegenüber gibt es eine große Ambivalenz. Stadttauben vermehren sich relativ schnell. So kann es zu recht großen Populationen in den Städten kommen, und das nervt die Menschen. Dabei muss man aber wissen, dass das Brutverhalten, das häufige Eierlegen der Stadttauben, menschengemacht ist, es wurde ihnen angezüchtet. Die Vorfahren der Stadttauben waren Felsentauben. Die wurden domestiziert und gehalten, damit sie Fleisch- und ergiebige Eierlieferanten wurden. Die Menschen haben von ihnen profitiert.

h: Kann man sagen, dass die Tauben Nutztiere waren?

M. H.: Ja, sie waren Nutztiere. Heute würde man die Stadt- bzw. Straßentauben als Kulturfolger bezeichnen. Es ist so, dass Tauben auf der einen Seite geachtet werden, etwa als Friedenssymbol, als wunderschöne weiße Tauben bei Hochzeiten, als Rasse- oder Brieftauben, für die hohe Summen ausgegeben werden. Andererseits ist eine Taube ein Nichts und wird wie Abfall behandelt, wenn sie im wahrsten Sinne des Wortes auf der Straße landet, etwa weil sie sich als Brieftaube verfliegt und so zur Stadttaube wird.

h: In der Stadt sind Tauben oft auch aus hygienischen Gründen nicht willkommen.

M. H.: Viele glauben, dass Tauben große Krankheitsüberträger wären. Aber das sind sie gar nicht. Sie sind ganz normale Vögel, die genauso viele oder wenige Krankheiten wie andere Vögel übertragen. Extrem diskriminierend ist z. B. der Begriff „Ratten der Lüfte“ für Tauben. Tauben nehmen den Menschen nichts weg, nagen nichts an und werden nicht aggressiv. Es ist nur so, dass der Kot recht ätzend ist, Gebäude verschmutzt und Denkmäler angreift.

h: Kann man Tauben daran hindern, sich an bestimmten Orten niederzulassen, z. B. durch Taubenabwehr-Spitzen, diese kurzen dünnen Metallstäbe auf Fenstersimsen?

M. H.: Das halte ich für Tierquälerei. Das einzige, was wirklich hilft, ist ein Stadttaubenmanagement. Es besteht darin, an sogenannten Hotspots, also dort, wo viele Tauben sind, Taubenschläge zu errichten. Dort ziehen die Tauben ein – es wird ihnen schmackhaft gemacht, indem sie dort gutes Futter bekommen, artgerechtes Körnerfutter. Wird der Taubenschlag von ihnen angenommen, schlafen sie auch dort, koten dort ab und – ganz wichtig – sie brüten dort. Dann kann dort eine Geburtenkontrolle stattfinden: Die Eier werden weggenommen und durch Gips-Eier ersetzt. Die Tauben werden quasi hinters Licht geführt. Ihre Population kann dadurch kleiner gehalten werden. Die Taubenschläge müssen natürlich betreut werden, ehrenamtlich oder durch Angestellte der Stadt.

h: Gibt es positive Beispiele von Städten mit einem Taubenmanagement?

M. H.: Ja, z. B. Aachen, Augsburg oder Mainz. Dort gibt es diverse Taubenschläge und Ansprechpersonen bei Fragen zu den Stadttauben. Im Endeffekt ist das Taubenmanagement für Städte günstiger, als die Verschmutzungen an Gebäuden zu entfernen.

h: Du selbst hast ja auch schon versucht, ein Taubenmanagement für die Stadt Marburg zu initiieren. Wie bist Du vorgegangen?

M. H.: Seit 15 bis 20 Jahren bemühe ich mich sehr, den Stadttauben zu helfen. Es ist aber leider ein Fass ohne Boden. Anfangs habe ich umfangreiches Informationsmaterial zum Thema Stadttaubenmanagement ins Rathaus gebracht, mit der Bitte, es an den Bürgermeister weiterzuleiten. Da ist gar nichts passiert. Einige Jahre später hatte ich einen persönlichen Termin beim Oberbürgermeister. Er hat meine mitgebrachten Materialien, darunter waren DVDs und ausführliche Anleitungen, wie Taubenschläge sachgemäß errichtet werden sollten, innerhalb der Stadtverwaltung weitergeleitet. Als ich telefonisch nachgefragt habe, war schon die Hälfte der Materialien nicht mehr auffindbar. Später habe ich an einer Einwohnerfragestunde der Stadtverordnetenversammlung teilgenommen. Dort wurde meine Frage bezüglich eines Taubenmanagements in Marburg abgebügelt, nein, wir machen nichts für die Tauben.

Seit einem Jahr bin ich nun Mitglied der Stadttaubeninitiative Mittelhessen „Columba Livia“. Wir haben uns gemeinsam bemüht, nochmals mit der Stadt in Kontakt zu treten, um einen Taubenschlag zu errichten. Als Standort kam das Rathaus in Betracht, aber die Verantwortlichen haben sich gesperrt und wollten auch keine weitere Info-Veranstaltung. Gerne hätten wir darüber aufgeklärt, dass dem Rathausgebäude nichts passieren würde, wenn der Taubenschlag sachgemäß angebracht würde. Auf meinen Vorschlag hin, den Bahnhof oder umliegende Häuser als Standort für einen Taubenschlag in Erwägung zu ziehen, bekam ich bisher keine Antwort.

Ich habe öfter mit der Unteren Naturschutzbehörde telefoniert, aber auch das hat leider nichts bewirkt. Es gab zwar eine gemeinsame Begehung von Mitgliedern von Columba Livia mit Verantwortlichen der Stadt, um einen möglichen Standort für einen Taubenschlag zu besichtigen. Aber dabei ist leider nichts Konkretes herausgekommen. Zusammenfassend kann ich sagen, dass all meine Bemühungen der letzten 20 Jahre komplett ins Leere gelaufen sind. Die Stadt Marburg tut schlicht und ergreifend nichts für die Tauben. Das Taubenfütterungsverbot schadet den Tieren.

h: Was bedeutet das?

M. H.: Das Taubenfütterungsverbot ist in der städtischen Gefahrenabwehrverordnung festgelegt. Auch andere Städte haben das, z. B. Hamburg, so kann ein Bußgeld bis 5.000 Euro verhängt werden, wenn jemand Tauben im Stadtgebiet füttert. Das führt aber dazu, dass die Tauben den letzten Mist fressen, z. B. Kuchenreste, Pommes oder Brötchen. Für mich gibt es nur die Lösung Stadttaubenmanagement mit artgerechtem Futter.

h: Wie sicher leben Tauben in der Stadt, wie funktioniert ihr Schutz?

M. H.: Damit sieht es katastrophal aus. Jüngstes Beispiel, das mich und viele andere sehr verzweifeln lässt, ist die Stadt Limburg. In Limburg gibt es angeblich 700 Stadttauben. Durch ein missverständlich formuliertes Bürgerbegehren haben mehr als die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger dafür gestimmt, dass die Tauben durch einen Falkner getötet werden sollen. Die Stadt will die Population auf ungefähr 300 Tauben senken. Dagegen gab es großen Protest, man hat wohl versucht, Lösungen zu finden, z. B. 200 der Tauben einzufangen und sie im Gut Aiderbichl, einem Gnadenhof, unterzubringen. Aber das ist teurer als von der Stadt geplant, und nun soll wieder eine Ausschreibung zum Einfangen und Töten der Tauben kommen – 200 Tiere sind zunächst betroffen.

h: Es gibt viele Tauben, die humpeln oder verletzte Flügel haben.

M. H.: Ja, viele Stadttauben sind sehr schwach und extrem hungrig. Sie rennen allem hinterher, was auf dem Boden liegt, achten nicht auf die Gefahren, wie Busse, Autos oder Fahrräder, und werden angefahren. Es gibt auch mutwillige Verletzungen durch Menschen. Tauben werden oft getreten. Ich weiß von einem schlimmen Fall, wo einer Taube eine Gabel in den Rücken gerammt wurde, nur weil sie im Außenbereich eines Cafés herumgelaufen ist. Die Stadttauben leben auch nicht lange, ihre durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei zwei bis drei Jahren, eigentlich können Tauben bis 10 Jahre alt werden. 90 Prozent der Stadttauben sterben im ersten Lebensjahr.

h: Welche Tipps hast Du für diejenigen, die sich für ein Taubenmanagement einsetzen wollen?

M. H.: Ich würde mich mit Tierschutzvereinen zusammentun, z. B. mit Stadttaubeninitiativen oder Organisationen wie dem NABU oder Menschen für Tierrechte – Bundesverband der Tierversuchsgegner. Die haben viel Informationsmaterial und auch Filme auf DVD zum Thema Stadttaubenmanagement.

h: Wie ist Deine Erfahrung als Sehbehinderte bei der Zusammenarbeit mit Tierschutzorganisationen, gibt es Barrieren?

M. H.: Naja, für Seheingeschränkte ist es natürlich komplizierter als für Sehende, von hier nach dort zu kommen, um sozusagen im Außendienst für den Tierschutz tätig zu sein. Ich mache fast alles von Zuhause aus. Ich bin Fördermitglied in drei Tier- und Naturschutzorganisationen und spende auch monatlich für das Marburger Tierheim. Ich unterschreibe diverse Petitionen für die Tiere und leite die Newsletter der Organisationen an Freunde und Bekannte weiter. Die Mitarbeit an Infoständen oder die Teilnahme an Demonstrationen sind nichts für mich.

h: Welche Erfahrung hast Du selbst mit Tauben gemacht, was fasziniert Dich an den Tieren?

M. H.: Ich finde, das sind sehr friedliche, freundliche Tiere. Allein die Tatsache, dass Stadttauben so gehasst werden, empfinde ich als extrem ungerecht. Das ist ein Grund, warum ich mich für Tauben einsetze, auch weiterhin.

Tiere mochte ich schon immer. Ich war bereits als Kind stark seheingeschränkt. Mein Vater hat in unserem Garten eine Voliere für mich gebaut. Dort gab es Hasen, Zwerghühner und Tauben. Ich habe viele Stunden dort bei meinen Tieren verbracht. Ich habe den Tauben Namen gegeben, sie saßen auf meiner Hand, auf der Schulter, auf dem Kopf; ich habe sie gefüttert und konnte sie kraulen. Ich fand zum Beispiel total faszinierend, wie mein Lieblingstäuber namens Peter gebalzt hat. Er war sehr zahm, saß auf meiner Hand, und hat mit „Guurukku“ seinen Hals und sein Köpfchen nach vorne gewippt. Es waren so liebe, freundliche Tiere. Nie bin ich durch sie krank geworden.

h: Wie kommunizierst Du mit den Tauben?

M. H.: Indem ich langsame, vorsichtige Bewegungen mache, nicht zu laut spreche, und versuche, Ruhe auszustrahlen.

h: Welche Tipps kannst du anderen Sehbehinderten geben, um Tauben zu beobachten?

M. H.: Geht auf Marktplätze, dort gibt es viele Tauben, oder geht an Flüsse, an Stellen, wo Enten und Schwäne gefüttert werden. Nehmt nicht irgendwelchen Schrott zum Taubenfüttern mit. Taubenfüttern in der Stadt darf ich natürlich nicht weiterempfehlen, es ist ja strafbar, was ich so absurd finde. Aber Tauben sind für gutes Futter äußerst dankbar. Sie kommen bis auf ein paar Zentimeter näher. Hört zu, wie die Tauben gurren. Die Laute der Stadttauben sind von denen der größeren Ringeltauben sehr gut zu unterscheiden. Männliche Tauben machen andere Laute als weibliche.

Tauben sind wundervolle Tiere, genauso liebenswert wie Amsel, Drossel, Fink und Star.

h: Vielen Dank für das Gespräch.

Zur Person

Marion Happe (60) ist blista-Alumna und arbeitet als Telefonserviceassistentin bei der Bundesagentur für Arbeit. Sie lebt mit ihrem Mann und ihrer Hündin Surina, einer ehemaligen rumänischen Straßenhündin, in Marburg.

Bild: Marion Happe blickt lächelnd nach links. Sie hat lockiges, dunkelblondes Haar und blaugraue Augen. Im Hintergrund wächst lichter Laubwald. Foto: privat.

Bild: Beziehungsaufbau: Ein kleines Mädchen kniet ruhig auf einem gepflasterten Platz und wendet sich Tauben zu, die erwartungsvoll nahe herangelaufen sind und auf dem Boden nach Futter picken. Das Mädchen mit geflochtenem Zopf und rosa Kapuzenshirt ist nur von hinten sichtbar. Foto: pixabay / Alicja

M. Herrmann: Ein Leben ohne Pferd ist möglich, aber sinnlos! Frei nach Loriot

Ohne Tiere möchte ich nicht leben!

Von Mirjam Herrmann

Mein Name ist Mirjam Herrmann, wohnhaft in Neustadt an der Weinstraße in der schönen Pfalz, auch „Die Toskana Deutschlands“ genannt. Geboren bin ich im Jahr 1964, und im Jahr 1967 erblindet aufgrund eines Geburtsfehlers.

Seit ich denken kann, begleiten Tiere, insbesondere Hunde und Pferde, mein Leben. Dies begann im frühesten Kindesalter mit den Tieren meiner Großeltern, die ihren Lebensunterhalt mit Landwirtschaft, Weinbau und Viehwirtschaft verdienten. Die Arbeitspferde waren dabei meine erklärten Lieblinge. Das „Pferdevirus“ hat mich seither nicht mehr verlassen. Insbesondere als meine Schwester ein eigenes Reitpferd bekam, auf dem ich ab und zu auch einmal sitzen durfte, löcherte ich meine Eltern, dass ich ebenfalls gerne reiten wollte. Ab und an durfte ich dann in Begleitung meiner Eltern auf einem Ponyhof in unserer Nähe in den Sattel steigen.

Während eines Urlaubs meiner Mutter und Schwester ergriff mein Vater die Gelegenheit beim Schopf und fuhr eines Sonntags im April 1974 mit mir zu dem erwähnten Ponyhof, um ein geeignetes Pony für mich zu kaufen. Man wurde schnell einig und zwei Tage später stand das Pony bei mir im Stall. Ich war stolz wie Oskar!

Nach ihrer Rückkehr aus dem Urlaub staunte meine Mutter nicht schlecht, als sie den schwarzen Ponykopf aus der Stalltür lugen sah!J Sie hat dann aber ziemlich schnell ihre Bedenken gegen meine Pferde- und Reitbegeisterung sowie gegen das Pony abgelegt.

Vier Jahre später begann die Ära der Großpferde, da ich für das Pony zu groß geworden war. Über einen Zeitraum von fast 51 Jahren hatte ich elf Pferde/Ponys. Aktuell habe ich einen englischen Vollblut-Wallach sowie eine betagte Welsh-Ponystute im Stall.

Das Reiten lehrte mich meine Cousine, die damals schon Turnierreiterin war. Sie vermittelte mir die Grundlagen der Reiterei, d. h. Reiten in der Bahn (einfache Dressurlektionen sowie das Springen über Kavalettis und kleinere Hindernisse, welche rings um die Bahn aufgestellt wurden). Schöne Ausritte ins Gelände gehörten natürlich auch dazu. Zunächst erfolgten diese mit meinem Vater auf dem Fahrrad und mir auf dem Pony. Später ritt ich mit meinen Cousinen oder Freunden selbständig und ohne einen Führstrick ins Gelände über Stock und Stein.

In den 80-er Jahren des vorigen Jahrhunderts hatte ich eines meiner Pferde in Marburg im Reitverein eingestellt, wo ich auch weiteren Reitunterricht nahm. Schöne Ausritte gehörten auch in der Umgebung von Marburg-Wehrda wieder dazu. Auch nahm ich an Dressurprüfungen bei verschiedenen Reitturnieren im Landkreis Marburg-Biedenkopf teil und absolvierte bei meinem Reitverein das bronzene Reitabzeichen, wobei ich eine Dressuraufgabe reiten sowie theoretische Fragen zu Pferdehaltung und -sport beantworten musste.

Nach dem Abschluss meiner Ausbildung zur DV-Kauffrau verließ ich Marburg wieder und zog wieder in mein Elternhaus ein, wo ich meine Pferde einstellen konnte.

Um die Tiere kümmere ich mich weitgehend allein. Ausnahme war früher natürlich die Schulzeit, während deren meine Pferde von meiner Familie betreut wurden.

Da es sich bei meinem Zuhause um ein ehemaliges landwirtschaftliches Anwesen handelt, mit Stallgebäude und Scheune, kann ich mein Hobby weitgehend autark ausüben, d. h. es gibt auch einen Reitplatz sowie einen großen Paddock mit entsprechender Umzäunung.

Die tägliche Arbeit im Stall umfasst das Füttern der Pferde morgens und abends, die Pflege sowie das Ausmisten der Pferdeboxen. Bei gutem Wetter bringe ich die Pferde auf den Paddock, wo sie sich den ganzen Tag aufhalten. Dies geschieht, bevor ich zur Arbeit fahre, d. h. natürlich früh raus aus den Federn!

Das Bewegen oder Reiten ist nach meiner beruflichen Tätigkeit am Nachmittag oder am Abend bzw. am Wochenende angesagt. Entweder werden die Pferde longiert bzw. im Freilauf bewegt oder ich Schwinge mich in den Sattel! :-)

Die Besuche des Hufschmieds sowie von Tierärzten manage ich ebenfalls ohne Hilfe. Genau genommen benötige ich nur Hilfe beim jährlichen Einfahren von Heu und Stroh in die Scheune sowie beim Pflegen des Reitplatzes mittels meines kleinen Oldtimer Weinbergtraktors, den ich ja leider nicht fahren darf (die Umzäunung wäre dann doch wohl zu sehr gefährdet!).

Der direkte Umgang mit meinen Pferden seit nunmehr über 50 Jahren bedeutet für mich Lebensglück. Dabei steht mittlerweile die Fürsorge für die Vierbeiner im Vordergrund. Der tägliche Umgang mit den Tieren erfüllt mich mit Freude und ist nebenbei auch entspannend. Das Reiten steht dabei nicht mehr so im Vordergrund wie in meinen jüngeren Jahren. Mich erfüllt das Miteinander mit den Pferden und das Vertrauen, welches sie mir entgegenbringen. Dabei spielt es keine Rolle, dass ich blind bin. Alle Pferde, die ich bis heute betreut habe, stellten sich in kürzester Zeit auf mich ein, z. B. lernen sie relativ schnell, dass ich nicht gezielt an das Stallhalfter greifen kann, da ich ja nicht genau abschätzen kann, wie hoch das Pferd gerade seinen Kopf hält oder wo es aktuell hinschaut. Die Pferde haben immer schnell begriffen, dass sie mit ihren Nüstern meine Hand berühren müssen.

Neben den Pferden gab es auch immer andere Tiere. Die Bandbreite reichte von Kanarienvögeln, Enten und Hühnern über Meerschweinchen und Kaninchen bis zu Katzen und natürlich mehreren Hunden. Aktuell besitze ich zwei ehemalige Straßenhunde aus Spanien.

Ich kann sagen, Tiere, insbesondere Pferde und Hunde, bedeuten mein Leben, und damit schlage ich den Bogen zum Beginn meines Beitrags:

„Ein Leben ohne Tiere ist möglich, aber sinnlos!“

Bild: Winny, ein dunkler Vollblut-Wallach mit einem hellen Keilstern im Gesicht, schnuppert vorsichtig am Arm von Mirjam Herrmann, während sie ihn bürstet. Beide schauen sich an. Mirjam Herrmann trägt ein blaues, langärmeliges Arbeitshemd mit weißen Längsstreifen und hat ihr hellblondes Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden. Foto: privat

J. Hüttich und D. Balzer: Sportunterricht mit Kopf, Herz und Huf an der blista

Von Johanna Hüttich und Daniel Balzer

Der Pferdesport hat an der Carl-Strehl-Schule, dem grundständigen Gymnasium der blista, eine lange Tradition. Bereits Ende der siebziger Jahre entwickelten sich erste Angebote für Schülerinnen und Schüler, den Kontakt zum Partner Pferd zu erleben und reiterlich aktiv zu sein. Seinerzeit zuerst in Kooperation mit einem zugewandten Reitbetrieb, bevor in den achtziger Jahren der Entschluss fiel, das Reitangebot auszuweiten und weiter sehbehindertenpädagogisch zu professionalisieren.

Seither haben sich die Möglichkeiten für die Lernenden sukzessive erweitert und der Pferdesport hat sich zu einem festen Sportangebot etabliert. Die Carl-Strehl-Schule verfügt daher aktuell neben dem Lehrpersonal der typischen Unterrichtsfächer auch über drei vierbeinige Lehrmeister, die den Schülerinnen und Schülern neugierig und aufgeschlossen im Schulalltag gegenübertreten.

Das pädagogische Reitsportangebot verfolgt einen inklusiven Ansatz, der den Schülerinnen und Schülern – ganz gleich, ob mit oder ohne Sehbeeinträchtigung oder reiterliche Vorerfahrungen – vielfältige Lernprozesse mit den vierbeinigen Lernbegleitern ermöglicht und zugleich einen körperlichen und mentalen Ausgleich zu anderen schulischen Anforderungen bietet.

Die Angebote im Reitstall starten im zweiten Halbjahr der fünften Klasse mit dem verbindlichen Sportunterricht am Pferd, bei dem die Kinder bereits in der ersten Stunde die Pferde Paul, Pedro und Henry kennenlernen. Sie entwickeln häufig schnell ein Gefühl der Verbundenheit, indem sie die Pferde im natürlichen Verhalten in der Gruppe beobachten und so die verschiedenen Charaktereigenschaften der Tiere entdecken. Schnell entsteht der Wunsch, mit den imposanten und kräftigen Lebewesen näher in Kontakt zu kommen. Doch wie nimmt man nun Kontakt zu einem Pferd auf? Welche Signale werden benötigt, um gegenseitiges Verständnis aufzubauen? Woran werden Bedürfnisse des vierbeinigen Freundes offenkundig?

Die Kinder lernen zunächst spielerisch, die nonverbalen Signale der Tiere wahrzunehmen und selbst offen auf sie zuzugehen. Dabei spielen insbesondere auch akustische Signale wie Schnauben, Bewegungsgeräusche oder auch Wiehern eine zentrale Rolle.

Besonders beim Führen – später auch beim Reiten – der Pferde spielt die eigene Körperhaltung eine wichtige Rolle. Eine klare Körpersprache des Menschen ist entscheidend für die Kommunikation und bildet die Grundlage für die nachfolgenden Aktivitäten.

Diese Aktivitäten beinhalten Übungen zur Pferdepflege, das erste Aufsteigen, sowie Balance- und Koordinationsaufgaben und verschiedene Spiele. Die Kinder sollen lernen, sich auf dem Pferderücken wohlzufühlen und einen stabilen Grundsitz zu entwickeln. Die Fortschritte, die sich dabei im Verlauf der Unterrichtswochen und -monate beobachten lassen, sind mitunter riesig und die Freude am Umgang mit dem vierbeinigen Partner lässt die Zeit im Stall häufig wie im Fluge vergehen.

Den Abschluss der fünften Klasse an der Carl-Strehl-Schule können die Kinder gemeinsam mit den Pferden auf einem idyllischen Hofgut unweit von Marburg genießen. Hier leben sie vier Tage lang Tür an Tür mit ihren vierbeinigen Freunden, lernen, wie man die Pferde versorgt, vertiefen ihre reiterlichen Fähigkeiten und erleben unvergessliche Aktivitäten wie eine Reiterstaffel, Ausritte oder das Baden mit den Pferden.

Pädagogisch gesehen können die Kinder dabei ihr Selbstvertrauen im Umgang mit den Pferden stärken und Verantwortungsbewusstsein üben. Sie verbessern ihre motorischen Fähigkeiten und erleben ein starkes Gemeinschaftsgefühl. Denn Aufgaben wie die Versorgung der Pferde oder die Zubereitung des Abendessens werden im Team übernommen, wobei sich die Kinder gegenseitig unterstützen, um alles rechtzeitig fertigzustellen.

Nach Abschluss des Projekts haben die Kinder weiterhin die Möglichkeit, Zeit im schulischen Reitstall zu verbringen, ihre erlernten Fähigkeiten zu festigen und den sicheren Umgang mit den Pferden weiter auszubauen.

Ab der siebten Klasse können interessierte Schülerinnen und Schüler an einer Reit-AG teilnehmen und so den Kontakt zu den Pferden auch in der Mittelstufe aufrechterhalten. In der Oberstufe gibt es mit dem Wahlpflichtsportkurs „Reiten“ sogar die Möglichkeit, Punkte für das Abitur zu sammeln.

Das Reitsportkonzept der Carl-Strehl-Schule verbindet somit über die gesamte Schulzeit in Marburg praxisnahe, tiergestützte Aktivitäten mit dem Lernalltag und ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern, ihre motorischen, emotionalen und sozialen Kompetenzen zu stärken. Durch die Verbundenheit mit den Pferden lernen sie, sich realistische Ziele zu setzen, regelmäßig Verantwortung zu übernehmen und Begeisterung zu entwickeln.

Zum Autorenteam

Johanna Hüttich ist Lehrkraft für Sport und Biologie und unterrichtet Reiten an der Carl-Strehl-Schule. Daniel Balzer ist Lehrkraft für Deutsch und Wirtschaftslehre und koordiniert das Reiten als Schulsport an der Carl-Strehl-Schule.

Bild: Drei blista-Schülerinnen mit Pferd im Reitstall: Während ein Mädchen reitet, führt auf einer Seite eine Schülerin das Pferd an der Leine, auf der anderen Seite begleitet eine Schülerin mit Reithelm die Reiterin. Co-Lehrkraft Lea Köhler läuft neben dem Mädchen-Trio mit und hält beide Daumen nach oben. Foto: blista

G. Lütgens: Tiere in meiner Nähe oder: Auch für Ohr und Hand sind Tiere interessant

Von Gisela Lütgens

Interesse an Tieren wecken

Mein Vater, der wie ich in früher Kindheit erblindet ist, kannte viele Tier- und Pflanzenarten; er hatte ein beeindruckendes Gedächtnis und Vorstellungsvermögen. Sein großes Hobby war das Sammeln von Tierstimmen, die er bei Wanderungen in Niedersachsen, bei Reisen durch Deutschland und europäische, auch fernere Länder mit seinem transportablen Tonbandgerät - später mit einem Kassettenrecorder - aufnahm. Manche Stimme ließ sich in Zoos einfangen, andere auf Schallplatten bekommen. Seine Aufnahmen hat er mit Ansagen versehen und systematisch sortiert, was ohne Möglichkeit der Digitalisierung noch mit manuellem Schneiden und Kleben (Cutterbox) verbunden war. Meine Mutter teilte sein Naturinteresse, und wir Kinder wurden bei Spaziergängen oft auf Vogelstimmen aufmerksam gemacht. Besonders prägten sich mir diejenigen ein, die meine Eltern hörbar beglückten.

Zahlreich waren damals (in den 1960-er Jahren) auch noch Heuschrecken zu hören, von denen wir einige Arten an ihren unterschiedlichen Zirp-Geräuschen zu erkennen lernten. Um eine Heuschrecke einer bestimmten Art auf Band aufnehmen zu können, ließ sich mein Vater von meiner flinken Schwester bisweilen eine fangen, die dann in einer mit etwas Luft gefüllten Plastiktüte nach Haus gebracht und in ein Terrarium gesetzt wurde. Nach gelungener Aufnahme wurde sie wieder freigelassen; bis dahin konnten wir sie aber im Wohnzimmer ab und zu zirpen hören!

Wir hatten nacheinander einzelne Wellensittiche, die jeden Tag eine Zeitlang durch die Wohnung fliegen durften. Gefreut habe ich mich immer, wenn einer mal zu mir kam und auf Kopf oder Schulter landete. Einer ist leider auch mal in unser Badewasser gerutscht, hat es aber gut überstanden. Wenige Jahre hatten wir eine (in Asien heimische) Schamadrossel, die uns mit ihrem flötenden Gesang erfreute. Für sie hielten wir in einem Schraubglas Mehlwürmer, mit denen wir sie – einzeln durchs Gitter gereicht – fütterten. Unsere Schildkröte hat leider den Winterschlaf im Keller nicht überlebt; wir haben nicht erfahren, ob oder wie man es hätte verhindern können. Zeitweise hatten wir in einem größeren Vogelkäfig Zebrafinken und andere Exoten. An sich passt solche mit Transport und Freiheitsentziehung verbundene Haltung nicht zu einem Tierfreund; aber damals hat man sich diesbezüglich – wie auch über die Bedingungen in Zoos – offenbar noch kaum Gedanken gemacht, und für uns als Kinder war es schön, Vögel so nah zu erleben, einen Goldhamster, Feldmäuse, eine Schildkröte anfassen zu können. Für wenige Wochen hatten wir ein Meerschweinchen in Pflege, dessen quiekenden Ruf ich gern imitierte, wie später auch die Rufe manch anderer draußen gehörter Tiere.

Wo es möglich war, hat meine Mutter mich an Tiere herangeführt: einen Hund, einen Igel, eine Amsel, die gegen eine Fensterscheibe geflogen war, eine Kröte, einen großen Käfer, eine Nacktschnecke, ... Klar, es war nicht angenehm, den Schleim einer Schnecke auf der Hand zu haben; aber als blinder Mensch gewinnt man schließlich die beste Vorstellung durch direkte Berührung. Die lockere Herangehensweise meiner Mutter, mein Interesse und das Wissen um die seltene Gelegenheit ließen keinen Ekel, auch keine Scheu aufkommen.

In dem Zusammenhang fällt mir ein tierisches Erlebnis aus meiner Berufstätigkeit in der Braille-Druckerei der blista ein: Eines Morgens kam ein Kollege zu uns, der sein Arbeitszimmer nicht betreten mochte, weil dort - wohl über Nacht - eine Maus hereingekommen war. Verwundert über seine Aufregung ging ich mit ihm zu seinem Büro, wo er mich aus sicherer Entfernung zu der Maus dirigierte. Sie lief gar nicht weg, war offenbar geschwächt und ließ sich leicht von mir in der Hand aus dem Haus bringen.

Weitere Gelegenheiten, Tiere anzufassen, ergaben und ergeben sich in Zoos, auf Bauernhöfen oder bei Freunden. Bei Ausstellungen bedarf es manchmal nur einer Frage, ausgestopfte Tiere auch fühlend bestaunen zu dürfen. Schön ist es auch, den Schnabel, die Lippen oder die raue Zunge eines Tieres zu spüren, das einem aus der Hand frisst, wie beispielsweise ein Alpaka, das ich bei einem Ausflug im Rahmen unseres letztjährigen Seminars der Interessengruppe Ruhestand des DVBS streicheln und füttern konnte.

Von meinen Eltern mit den Lautäußerungen von Garten-, Wald-, Meeres- und anderen Vögeln vertraut gemacht, freue ich mich, dass mein Mann – ein aufmerksamer Beobachter – mein Interesse an der Vogelwelt teilt. In Marburg haben wir manchmal an vogelkundig geführten Morgenwanderungen teilgenommen; so konnten wir die Kenntnisse immer wieder auffrischen. Auf unserer Lieblingsinsel Amrum nehmen wir in jedem Urlaub auch an mindestens einer Führung teil, in deren Mittelpunkt die Vogelarten stehen. Dabei geht es vor allem um Verhalten und optische Merkmale der oft nur durchs Fernglas bzw. Spektiv klar erkennbaren Vögel. Informationen zu den Farben des Federkleids prägen sich mir nicht ein - für mich stehen eben Ruf und Gesang im Vordergrund -, aber es ist schön, die Begeisterung der mitgehenden Kinder und Erwachsenen mitzuerleben. Meine Gedanken an die Insel sind mit beglückenden akustischen Erlebnissen verbunden: Ringelgänse, Feldlerchen, Rotschenkel und Große Brachvögel.

Zugänge zur exotischen Tierwelt

Bevor wir 1998 zum ersten Mal meine Verwandten in Namibia besuchten, haben wir eine Vogelstimmensammlung auf 3 Kassetten erworben. Diese Aufnahmen habe ich auf DAT-Kassetten überspielt, um im Urlaub, in dem ich Mikrofonaufnahmen mit meinem DAT-Recorder machen wollte, darauf zugreifen zu können. Mein Mann hat mir die Liste der Vogelnamen von den Beiblättern in eine Word-Datei abgeschrieben, die ich - in Punktschrift ausgedruckt - mitnehmen konnte. Allerdings wurden keine deutschen, sondern nur englische Namen angesagt, und die Liste enthielt neben den nummerierten englischen die Namen in Afrikaans und Latein. Ein Buch zu den Vögeln Südafrikas konnten wir zwar in Namibia erwerben, bekamen die deutschen Namen aber schließlich erst in einer separaten Liste. Diese ließ ich mir nach unserer Rückkehr diktieren, um auch eigenständig darauf zugreifen zu können.