horus 3/2023

Schwerpunkt: "Kontakt und Beziehungen"

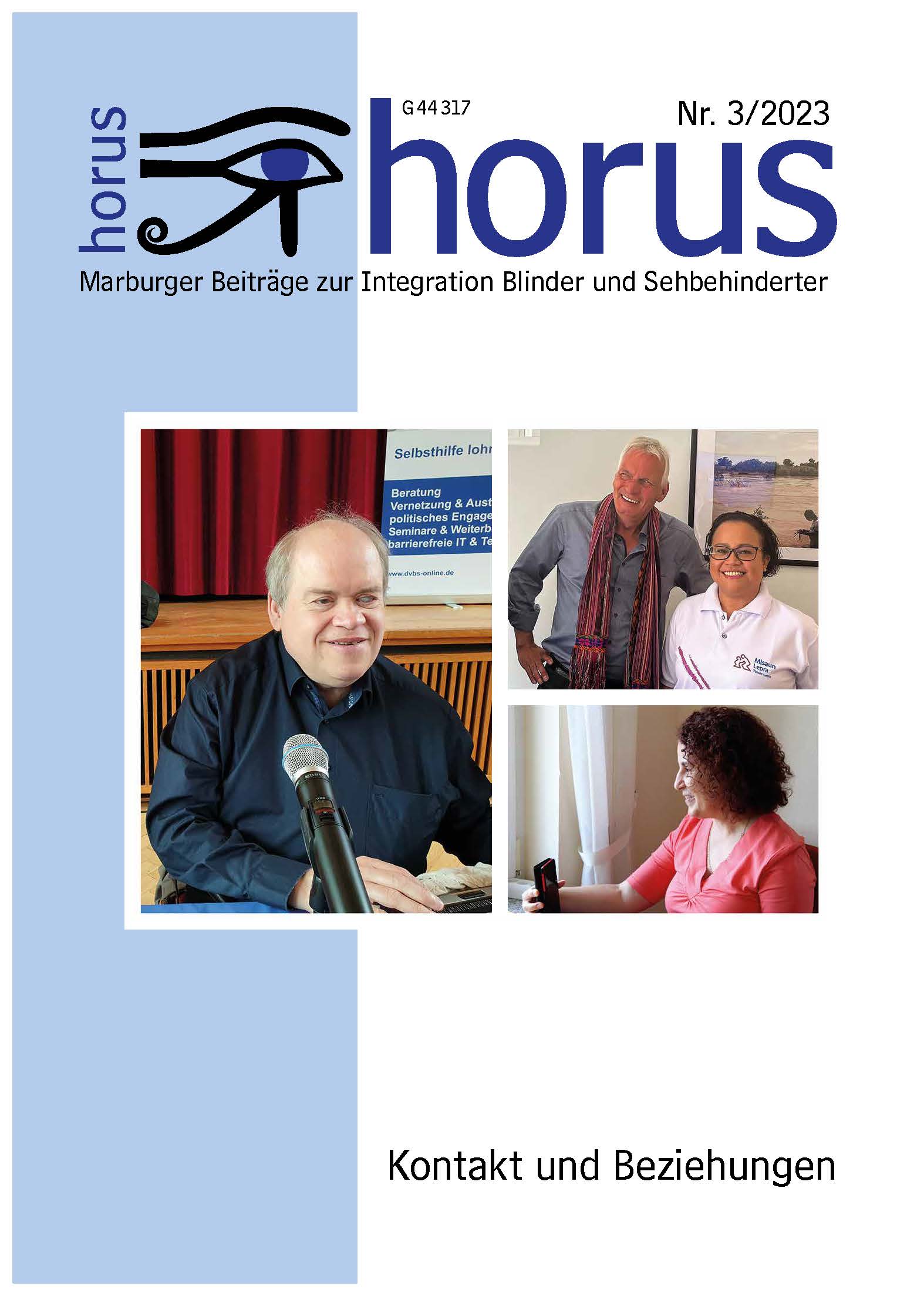

Titelbild horus 3/2023: Fotocollage. Linkes Bild: Werner Wörder, 1. Vorsitzender des DVBS, moderiert die Mitgliederversammlung am 20. Mai 2023, vor ihm steht ein Mikrofon. Foto: DVBS. Rechts oben: Michael Herbst, Leiter der politischen Arbeit der cbm, und Afliana Lisnahan, Misaun Lepra Timor-Leste (Osttimor), nach einer Diskussion im Rahmen einer Nebenveranstaltung der Conference of the States Parties (COSP) in New York, Juni 2023. Foto: privat. Rechts unten: Shabnam Hemmatian spricht lächelnd in ihr iPhone. Foto: privat

Inhalt

- Vorangestellt

- Aus der Redaktion

- Schwerpunkt: "Kontakt und Beziehungen"

- M. Plarre: "Die Augen bleiben draußen" - Vom Kontakte knüpfen und Beziehungen pflegenBeziehungen pflegen

- I. Brawata: Die Einsamkeitsfalle oder: Ist das alles nur in meinem Kopf?

- Dr. I. Troltenier: Studien zum Schwerpunktthema

- I. Brawata: Gefangen im Zimmer: Wie Multimorbidität einsam machen kann

- M. Klaus: Erkundungen im Beziehungskosmos zwischen blind, sehbehindert und sehend

- W. Gerike: Neuer Kontakt - neue Freunde

- A. Katemann: Unterschiedliche Wahrnehmungen immer wieder neu denken - Das Miteinanderleben in Partnerschaften zwischen blinden und sehenden Menschen

- M. Herbst: Die zehn Gebote auf UN-Konferenzen

- Beruf, Bildung und Wissenschaft

- Recht

- Aus der Arbeit des DVBS

- Aus der blista

- Bücher

- Panorama

- Impressum

- Anzeigen

Vorangestellt

Liebe Leserinnen und Leser, liebe DVBS-Mitglieder,

Einsamkeit - was für ein Wort! Für viele Menschen eher angstbesetzt. Einsamkeit oder Mangel an Kontakten, um die es unter anderem in dieser Ausgabe geht, kann viele Facetten haben. Den meisten von uns wird der Begriff nicht gefallen. Er klingt wie gequält grüblerisch durchwachte Nächte, nach Verzweiflung oder nach Trauer, wie es im Beitrag "Gefangen im Zimmer" bewegend deutlich wird.

Und doch lässt sich auch eine Lanze für die Einsamkeit brechen. Vielleicht macht sie es möglich, in unruhigen Zeiten ruhig über das nachzudenken, was wirklich wichtig ist, abseits von geschäftigem Stress, der ständig unsere Aufmerksamkeit fordert, um nichts und niemanden zu verpassen.

Und dennoch: Meist ist die Einsamkeit keine bewusste Kontaktverweigerung, sondern ein Zustand, den wir mit Trauer bis Verbitterung konstatieren und der uns bedrückt.

Wie kommt man aus so einem Teufelskreis heraus, oder - weniger pathetisch formuliert - wie schaffen wir befriedigende Kontaktaufnahmen und wie gelingt es, gute Kontakte festzuhalten und nicht durch das Sieb der Zeit fallen zu lassen? Das ist für uns Menschen mit einer Seheinschränkung besonders wichtig, wie der Beitrag von Plarre belegt; denn - ob es uns gefällt oder nicht - wir sind mehr als die "Durchschnittsbevölkerung" darauf angewiesen, mit anderen zu interagieren, sie für uns zu gewinnen, sei es für eine einmalige Hilfeleistung, sei es längerfristig. Natürlich gelingt das je nach Kontext und eigener Lebenssituation unterschiedlich gut, wie viele Beiträge in unserem Schwerpunkt deutlich zeigen. Und nicht jeder oder jede ist ein geborenes Kontaktaufnahmegenie. Doch auch wenn man nicht ganz "aus seiner Haut" kann, lassen sich einige Dinge lernen, die Kontakte erleichtern. Doch dazu gehört Mut und Ausdauer und das, was Menschen, die die Punktschrift beherrschen, eigentlich haben sollten, nämlich Fingerspitzengefühl, wobei das natürlich auch für unsere anderen Leserinnen und Leser gilt. Diese Eigenschaften lassen sich in gewissem Umfang erlernen, und hier kann auch die Selbsthilfe etwas Wichtiges beitragen, eine nicht zu unterschätzende Qualität.

Gute Kontakte wünscht Ihnen und Euch nicht nur bei der Lektüre dieses Heftes

Ihr und Euer

Uwe Boysen

Bild: Uwe Boysen trägt einen roten Pullover und eine dunkle Brille, sein Haar ist weiß. Das Sonnenlicht wirft gerade Flächen von Licht und Schatten an die Wand, auf Uwe Boysen fällt Licht. Er lächelt. Foto: DVBS

Aus der Redaktion

Selbsterfahrung

Ganz schön mutig fand die Redaktion diesmal die sehr persönlichen Berichte im Schwerpunkt, die davon erzählen, wie herausfordernd es manchmal sein kann, Kontakt zu einzelnen oder Gruppen aufzunehmen. Ich und die Anderen - dazwischen liegt eine Grenze. Sie wahrzunehmen ist ebenso wichtig wie das Erkennen der unterschiedlichen Regeln zur Überwindung dieser Grenze. Das Schreiben darüber macht die Grenze schon etwas durchlässiger: Der Autor bzw. die Autorin stellt sich dem Lesepublikum, den Anderen. Wir könnten diese Zeitschrift ohne diesen Mut, der auch bei anderen Themen vonnöten ist, nicht herausgeben. Deshalb ein herzliches Dankeschön an alle, die ihre eigenen Grenzen - und die der anderen - mit ihrem Schreiben oder in Interviews ausloten und Zeit und Ideen dem horus pro bono widmen.

Kongresszeit

Wer das Programm des Kongresses für Blinden- und Sehbehindertenpädagogik 2023 gelesen hat - er fand im Zeitraum vom 31. Juli bis 4. August 2023 statt -, dem wird schnell klar, wie viel Energie und Organisationstalent hinter einer wissenschaftlichen Tagung stehen kann. Damit diese Energie nachhaltig wirkt und anregt, wird horus 4/2023 das Thema der Veranstaltung "Leben. Bildung. Partizipation: individuell - spezifisch - flexibel" aufnehmen. Wir freuen uns auf Berichte, Vorträge und Impulse, die Sie als Leserin und Leser im Nachhinein teilhaben lassen am vielfältigen Miteinander der Tagung. Selbst wenn Sie nicht "vom Fach" sind: Die Themen Bildung und Partizipation gehen uns alle ein Leben lang an, vielleicht ohne zu merken, was wir gerade Neues gelernt haben, weil sich schon wieder ein Prozess, ein Verfahren weiterentwickelt hat, und unser Können mit ihm. Vielleicht aber auch wird deutlich, wie wichtig Netzwerke und Kooperationen sind, um Schritt zu halten, und wie willkommen sich jeder und jede fühlen kann, sobald gemeinsame Interessen klar sind. Lassen Sie sich überraschen!

Schwerpunkt: "Kontakt und Beziehungen"

"Die Augen bleiben draußen" - Vom Kontakte knüpfen und Beziehungen pflegen

Von Michael Plarre

"Wenn Blicke töten könnten ...", so beginnt ein im Sprachgebrauch gern genutzter Satz, wonach ein Mensch offensichtlich einen mörderischen Gesichtsausdruck auf einen oder mehrere andere Leute richten kann. Wenn also Blicke wirklich töten könnten, wären blinde Menschen wohl sehr sicher, denn wir würden den "tödlichen" Blick nicht empfangen und nicht entsprechend interpretieren, da uns dazu die Antenne fehlt. Der tötende Blick würde sinnlos an uns abprallen. Augen empfangen nicht nur optische Eindrücke, sie senden auch etwas aus, wodurch sie sich von den anderen Sinnesorganen erheblich unterscheiden.

Als ich während der Lektüre des letzten "horus" auf das jetzige Schwerpunktthema "Kontakte und Beziehungen" gestoßen wurde, fiel mir direkt die einleitende Frage auf: Beziehung herstellen ohne Blickkontakt, können wir das überhaupt? Diese Frage wirkt provokativ, weshalb ich diesen Artikel schreibe. Ja, wir können, weil wir müssen, denn Blickkontakte sind für mich und viele von uns nicht möglich. Für mich, dessen Augen nichts sehen und auch nur bedingt so tun können, als würden sie jemanden oder irgendetwas anschauen, und für die vielen blinden Menschen, die gar keine Augen mehr haben, sondern Prothesen oder nicht einmal solche, bleibt keine Wahl: Beziehungen knüpfen ohne Blickkontakt, das muss möglich sein.

Ich selbst bin geburtsblind, weshalb es mir bestenfalls möglich ist, meine "Blickrichtung" nach der Stimme meines Gesprächspartners auszurichten; zur Kontaktaufnahme taugen die Augen nicht, da sie selbst nicht aktiv mit anderen Augen interagieren können. Aber wie entstehen dann Beziehungen? Nach meiner Erfahrung zumeist doch mittels Sprache.

Wenn ich mich an den Übergang erinnere, als die Schulzeit in einem doch meist "geschützten Raum" vorüberging und ich über die Brücke in das "normale Leben" gehen musste, fühlte ich mich häufig überfordert als Einzelschwimmer im großen Becken der sehenden Menschen. Deshalb empfand ich es immer als vorteilhaft, wenn wenigstens noch ein anderer "blinder Kollege" dabei war. Aktiv Kontakt aufzunehmen war nicht leicht, gezielt mit ausgewählten Personen, wie es die sehenden Menschen aufgrund ihrer optischen Eindrücke und den damit verbundenen Erwartungen tun oder nicht tun, ist mir nicht möglich. "Guck mal da, die Blonde am Tisch dahinten", "Schau mal, der riesige Typ mit den großen braunen Augen", "Oh guck mal, der Dicke, der kriegt bestimmt keine ab", "Die Kleine da drüben, was isst die denn da?", "Der junge Mann dort in der Ecke, ist der wohl Japaner oder doch Koreaner?". All diese Beispiele sind reine Fiktionen und funktionieren real bei vollblinden Menschen gar nicht; deshalb spielen derlei Merkmale für eine Kontaktaufnahme auch keine Rolle. Ich bevorzuge keine blonden, schwarzen oder braunen; keine dünnen oder dicken; keine weißen oder irgendwie andersfarbigen Menschen, genauso wenig wie ich sie ausschließe.

Oft hoffe ich darauf, innerhalb großer anonymer Gruppen angesprochen zu werden; dass ich öfter selbst die Initiative ergreifen muss, das habe ich im Laufe meines Ausbildungs- und Berufslebens gelernt. "Hallo, Entschuldigung, bin ich hier richtig im Seminarraum 107?", "Ist hier noch ein Platz frei?" - solche oder ähnliche Fragen irgendjemandem zu stellen, den ich nicht kenne, fiel mir wirklich schwer. Hatten wir in Schulzeiten überschaubare Lerngruppengrößen, so war ich plötzlich in der Uni zwischen ca. 80 bis 90 sehenden Menschen, die sämtlich noch nie mit der Thematik Blindheit zu tun hatten. Und das bringt mich zum nächsten Punkt:

Warum ist so oft die Behinderung Thema bei einer Kontaktaufnahme? Da bin nicht ich, der aufgrund meiner Augen- oder Haarfarbe, mehr oder weniger schicken Kleidung oder meiner Mimik angesprochen wird, nein, da bin ich der Blinde, und dem muss man ja vielleicht helfen. Dabei werde ich nicht selten gefragt, seit wann ich denn blind wäre und ob ich nicht doch wenigstens noch ein kleines bisschen sehen könnte, und manchmal auch - Kinder tun das in ihrer Hoffnung ausdrückenden Naivität - "Wann wirst du denn wieder gesund?" Natürlich gebe ich Antworten auf vernünftige Fragen, die ich von vielleicht ja wirklich wissbegierigen Personen gestellt bekomme. Dennoch verspüre ich innerlich auch immer wieder eine Abneigung, schon wieder über meine Blindheit sprechen zu sollen; ja es stimmt, ich bin blind, aber ich bin auch noch mehr!

Entweder besteht tatsächlich ein Interesse an meiner Person, die diese Behinderung hat, woraus dann auch eine nachhaltige Beziehung erwachsen kann - in einigen Fällen habe ich das so erlebt, dass mich sehende Menschen intensiver kennengelernt haben bzw. ich sie - oder der Kontakt bleibt temporär und man geht auseinander, vergisst sich wieder, wenn der Anlass zur Kontaktaufnahme vorüber ist.

In großen Gruppen

Wie wirke ich innerhalb großer Gruppen? Diese Frage stelle ich mir schon lange und finde häufig die eine Antwort: Ich weiß es nicht. Tatsache ist, dass ich in größeren Gruppen immer unter Anspannung stehe und Hemmungen habe, mich zu Wort zu melden, auch wenn ich den Wunsch habe, jetzt, genau jetzt in eine Diskussion einsteigen zu müssen, aber ich traue mich nicht; bis ich Luft geholt und meinen Wunsch, etwas beizutragen, geäußert habe, ist der Moment verflogen. Damit entziehe ich mich einer Wirkungsweise, es sei denn, meine Passivität wird als wirkungslos wahrgenommen. Doch natürlich hatte ich mich auch gelegentlich meinen Ängsten zu stellen: Fachreferat während des Studiums, Erläuterung meiner beruflichen Tätigkeiten, Mitwirken an öffentlichen Veranstaltungen; und dabei weiß ich nicht, wie intensiv der Kontakt zwischen mir und meiner Zuhörerschaft ist. Sehen die mich an oder gucken sie weg, hören die mir überhaupt zu? Gucke ich richtig zu ihnen? Bin ich interessant oder wenigstens das, was ich zu sagen habe? Nicht selten korrespondiert ja die Wahrnehmung eines Vortragenden mit dem Interesse am Inhalt seines Vortrages. Ein psychologisches Phänomen, wonach die Bewertung des Sprechers großen Einfluss hat auf die Glaubwürdigkeit des von ihm Gesagten. Wenn ich also eher uninteressant wirke, ist der Kontakt weniger intensiv und man misst meinen Worten weniger Bedeutung bei, als wenn ich äußerlich interessant wirke. Aber woher weiß ich, wie ich ankomme? Natürlich wende ich meinem Publikum das Gesicht zu, das ist das Mindeste; mich können aber keine optischen Rückmeldungen aus dem Plenum erreichen und ich kann nur theoretisch hinschauen. Die kurze Beziehung muss von meiner Seite her mit der Stimme aufgebaut und über möglichst sinnvollen Inhalt so lange erhalten werden, bis mein Redebeitrag vorbei ist.

Ein ganz anderes Beispiel von Kontaktaufnahme ist ein Stadionbesuch ohne sehende Begleitung. Ich habe das dreimal zusammen mit einem Freund, einmal auch ganz für mich allein gemacht. Hier ist die Gruppe, zu der ich zwangsläufig irgendwann gehöre, noch viel größer, aber ich brauche auch nicht die Beziehung zur kompletten Gruppe, sondern lediglich zu einigen wenigen Personen, die ebenfalls dazugehören. Beim Weg zum Stadion und dessen Einrichtungen wie Wurststand, Bierausschank, WCs, Eingang zum Block B entstehen sehr freundliche Kontakte, bei denen man sich über Fußball und die heute mal wieder schwierige Anreise mit den "Öffis" unterhält, keinesfalls aber über meine Blindheit. So komme ich fast genauso schnell zu meiner Stadionbratwurst, zu meinem Altbier und auch zu meinem Platz auf der Tribüne. Hier entstehen zweifellos keine nachhaltigen Beziehungen, aber sie entstehen und sind für den Augenblick hilfreich und nicht selten sogar schön. Einen Meinungsaustausch mit Fans erreiche ich hingegen nicht, wenn ich mit einem sehenden Begleiter ein Fußballspiel besuche, der dann mal eben 'ne Wurst holt oder sich in die Getränkeschlange einreiht, während ich am Rande warte.

Auf "Ohrhöhe"

Zufallskontakte im Bus, in der Bahn, beim Einkaufen sind meist auch nicht nachhaltig, aber ebenso wichtig, um einen Platz oder die richtige Ware zu finden. Das alles geht über Verbalisierung, meine Augen spielen dabei keine Rolle.

Mit den Ohren agieren, das geht, wenn auch nur einseitig. Zwei Menschen, die Blickkontakt miteinander aufnehmen, können sich gegenseitiges Interesse signalisieren, das Gehör empfängt Eindrücke, sendet aber nicht zurück. Anstatt eines optischen Eindrucks, der nicht selten zu Stigmatisierungen führt, vermittelt mein Hörsinn mir, ob mir eine Stimme gefällt, nicht gefällt oder egal ist; feinere Abstufungen können während einer Intensivierung des Kontakts entstehen. So habe ich tatsächlich auf dem Markt die Obst- und Gemüseverkäuferin meines Vertrauens kennengelernt, weil sie mit einer mich ansprechenden Stimme ihren Spargel und ihre süßen Beeren ausgesungen hat. Und da wir gerade bei den Ohren sind - es gibt zahlreiche Chatforen, auch mit Kontaktbörsen, bei denen man sich nicht sieht, wo man sich auf "Ohrenhöhe" begegnen kann. Auch hier heraus entstehen Beziehungen, wenn verschiedene Personen anhand des Sprechens merken, dass sie sich sympathisch sind, dass sie auf einer Wellenlänge schwimmen.

Blindheit als Makel?

Wenn ein Kontakt zwischen zwei blinden Menschen entsteht, ist das "sich sehen wollen" eher im übertragenen, nicht im wörtlichen Sinn zu verstehen; "man sieht sich", sagen auch blinde Menschen, wenn sie sich verabreden. Für Späterblindete Personen ist die Alltagssprache hingegen oft belastend, da reicht manchmal schon ein "Auf Wiedersehen", um Irritationen auszulösen; "Wir sehen uns doch gar nicht, wir hören uns nur", bekomme ich eventuell zur Antwort. Ist einer der Kontaktpartner sehend, kann es sein, dass er von der Blindheit des Anderen gar nichts weiß, da sehen können oder nicht in einem auditiven Chatroom keine Rolle spielt. Was dann leider auch passiert: Eine blinde Frau sucht eine Beziehung, gibt eine telefonische Anzeige auf, lernt jemanden kennen, man spricht einige Male miteinander und empfindet Sympathie, bis es Zeit ist, sich mal persönlich zu treffen. Doch kaum wird der sehende Mann auf die Blindheit der doch zuvor so sympathisch klingenden Frau aufmerksam, haut er ab. Ein anderer Fall, als ein Mann auf die Zeitungsannonce einer blinden Frau reagiert, sie anruft und sich vergewissert: "Und du bist blond?" "Nein", sagt die Frau, "nicht blond, ich bin blind." - "Was? Blind? Nee dann ...", und er legt auf.

Solche Beispiele mögen zeigen, dass Blindheit als ein großer Makel angesehen wird, weshalb viele Betroffene bemüht sind, ihre Blindheit zu verstecken, solange es geht. Aber im Leben geht das nicht lange, wenn der blinde Mensch seine Selbstständigkeit aufrechterhalten oder wieder zurückgewinnen will, denn dann muss er offensiv er selbst sein und klar zu seiner Behinderung stehen.

Assistive Hilfstechnologien bringen uns in die Lage, unseren Alltag weitgehend zu meistern und auch im Beruf unsere Aufgaben zu erfüllen. Mithilfe von Screenreadern mailen und chatten wir und bleiben akustisch oder schriftlich in Verbindung, wobei die Behinderung irrelevant ist. Als ich vor fast 20 Jahren erstmals Beziehungen zu taubblinden Menschen herstellte, um sie im Umgang mit Screenreader und Braillezeile zu unterrichten, habe ich begriffen, dass man nicht nur ohne Blickkontakt, sondern sogar ohne akustische Verbalisierung miteinander interagieren kann. Von einer Teilnehmerin an einem Computerseminar im Jahr 2005 bekomme ich bis in die Gegenwart mindestens eine virtuelle Grußkarte in Form einer Mail und antworte ihr natürlich. Noch nie hat sie mich gesehen und gehört, noch nie habe ich sie gesehen, aber beim schriftlichen Austausch spielt das alles keine Rolle.

Den Augenblick nutzen, Kontakt knüpfen

Kontaktaufnahme zu Gleichgesinnten fällt häufig leichter als in einer schwierigen Situation, wenn man gerade um Hilfe bitten muss. Das obige Beispiel im Stadion weist bereits darauf hin. Aber besonders auch Menschen, die in Begleitung eines Hundes unterwegs sind, schließen schnell Kontakte, schon allein, weil der Hund interessant ist und wenigstens angeschaut, noch besser gestreichelt werden muss. Hunde sind also ein guter Grund, erst recht dann, wenn beide sich Begegnenden mit Hund unterwegs sind; und wenn man hier häufiger spazieren geht, dann sieht man sich eben wieder, und aus dem Kontakt kann eine sich vertiefende Beziehung werden.

Kontakte ohne direkten Blick, das geht schon. Manchmal mag es schwerfallen, in einer anonymen Menge um Hilfe zu bitten, manchmal braucht es Überwindung, eine Person anzusprechen, die man nicht richtig ansehen kann, manchmal werden leider solche Versuche auch ignoriert; das Gegenüber tut so, als hätte es nichts gehört. Aber das Wort "manchmal" sagt es schon, oft geht es auch anders und ein Kontakt kommt zu Stande. Ob dieser sich dann zu einer Beziehung weiterentwickeln kann, darauf haben beide Seiten ihren Einfluss. Und man kann immer wieder telefonieren und chatten, sich themenspezifisch austauschen oder sich einfach vergnügt unterhalten. Alles das sollte jedem so oft wie möglich passieren, denn eine soziale Isolation, keine Freunde, keine Partner, wie intensiv auch immer, zu haben, führt zu Einsamkeit, eventuell wachsender Antriebslosigkeit und birgt die Gefahr einer Depression. Nicht jeder wird abgeholt, weil nicht jeder dort steht; doch jeder blinde Mensch sollte seine Mittel, seine Fähigkeiten einsetzen, um den Augenblick nicht zu verpassen, um blicklos Kontakte zu schließen.

Zum Autor

Der Diplom-Pädagoge Michael Plarre, geboren 1964 in Bochum, ist als Reha-Ausbilder in den Bereichen "Vorbereitende Maßnahmen", Punktschrift, PC- und Hilfsmittelschulung spezialisiert. Er legte 1985 sein Abitur an der blista ab und studierte in Marburg. Seit 21 Jahren lebt er mit seiner Frau in Bonn.

Bild: Michael Plarre lächelt. Er hat dunkelblondes Haar, blaue Augen und trägt auf der Studiofotografie ein Hemd in dunklem Karomuster.

Die Einsamkeitsfalle oder: Ist das alles nur in meinem Kopf?

Von Isabella Brawata

Ich fühle mich eigentlich im Großen und Ganzen nicht einsam, aber mir ist aufgefallen, dass ich kaum Hobbys habe und nur wenige sehende Bekannte. Ich habe mich gefragt, woran das liegt.

Ansprechhemmung

Sehende Menschen schauen sich erstmal um, bevor sie jemanden ansprechen. Sieht sie oder er nett aus? Wünscht sie oder er eine Kontaktaufnahme? Wenn blinde oder sehbehinderte Menschen jemanden ansprechen möchten, können sie sich kein Bild vom Gegenüber machen. Sie müssen einfach loslegen und warten, was passiert. Ich möchte nicht stören, möchte niemanden ansprechen, die oder der gar kein Gespräch wünscht. Bislang empfand ich meine Denkweise als normal. Doch kürzlich nahm ich an einem Seminar der DVBS-Fachgruppe "Soziale Berufe und Psychologie" teil. Da erfuhr ich, sowohl vom Seminarleiter als auch von anderen Teilnehmenden, dass sie Gespräche mit Fremden als sehr bereichernd erleben, dass sie es als gar nicht aufdringlich empfinden, Andere in ein Gespräch zu verwickeln, sondern als etwas völlig Selbstverständliches, und sie merken anhand der Reaktion der angesprochenen Person (antwortet sie einsilbig oder geht sie auf das Gespräch ein?), ob sie an einem Austausch interessiert ist oder nicht. Auf diese Weise sind sogar neue Freundschaften entstanden. Ich muss meine Einstellung also vielleicht überdenken.

Eisschmelzen

In einer größeren runde von sehenden Menschen herrscht zunächst große Unsicherheit, wenn eine blinde Person dazukommt. Die Leute wissen oft nicht, wie man ohne Augenkontakt ein Gespräch beginnt, worüber man mit blinden Menschen sprechen kann usw. Es gibt blinde Personen - und natürlich auch Sehende -, denen es spielendleicht fällt, das Eis zum Schmelzen zu bringen, die durch ihre Offenheit, Herzlichkeit, ihren Witz und Charme, fesselnde Geschichten u. ä. alle Leute für sich einnehmen können. Ich bin Menschen gegenüber, die ich nicht gut kenne, eher schüchtern und zurückhaltend. Ich brauche ein Weilchen, bevor ich Zutrauen fasse und mich öffne. Deshalb habe ich Mühe damit, das Eis zu schmelzen. Es strengt mich an.

Der "Ich-bin-viel-zu-langsam"-Gedanke

Ich hab' mal mit dem Gedanken gespielt, an der Volkshochschule einen Indisch-Kochkurs zu besuchen, ihn aber schnell wieder verworfen. Ich hatte die Befürchtung, dass sich alle, außer mir, schnell in der Küche zurechtfinden, sich Fleisch, Gewürze, Obst und Gemüse schnappen und mit der Arbeit beginnen würden, während ich noch darüber nachdenke, wo denn nochmal die Schneidebrettchen liegen. Bis ich überhaupt angefangen hätte, wären alle schon längst fertig. Also habe ich keinen Indisch-Kochkurs an der Volkshochschule begonnen.

"Ich kann das! Ich kann das wirklich! So glaubt mir doch!"

Ich wandere gern und habe überlegt, einem Wanderverein beizutreten. Aber dann stellte ich mir vor, wie den Leuten die Gesichtszüge entgleisen würden, wenn ich auftauchen würde. Wie sie sich fragen würden: "Wie soll das denn mit ihr gehen?" "Die wird bestimmt über alle Wurzeln und in alle Erdlöcher stolpern und gaaanz langsam gehen!" "Was machen wir, wenn sie einen Abhang herunterfällt?" Ich müsste allen zeigen, dass ich ganz gut allein oder am Arm laufen kann, und wehe, ich komme doch mal ins Stolpern .... Ich würde mich unwillkommen und beobachtet fühlen. Ich hätte die Befürchtung, hinzufallen oder ins Straucheln zu geraten, weil dies Wasser auf die Mühlen derjenigen wäre, die der festen Meinung sind, dass blinde Menschen sich nicht gut in Feld und Wald fortbewegen können. Deshalb bin ich bislang noch keinem Wanderverein beigetreten.

Anderen lästig sein

Ein Whiskey-Händler bietet neben vielen köstlichen Whiskeys auch manchmal für seine Kund*innen Reisen zu den Destillerien nach Irland oder Schottland an. Ich habe ganz kurz darüber nachgedacht, an einer solchen Reise teilzunehmen. Aber dann machte ich mir Sorgen, dass mich die anderen Reisegäste oder der Reiseleiter die ganze Zeit führen müssten, dass ich sie darum bitten müsste, falls wir häufig die Unterkunft wechseln würden, mich von und zu meinem Zimmer oder zum Speisesaal zu begleiten und mich am Buffet zu unterstützen. Das wäre für die anderen Teilnehmenden der Reise eine ganz schöne Belastung und für mich keine Entspannung. Also buchte ich die Reise nicht.

Der "Ich kann nichts beitragen"-Gedanke

Ich habe die Leute beneidet, die sich nach der Flut im Ahrtal einfach so auf den Weg gemacht haben, um den Menschen in Not zu helfen. Ich finde auch die Arbeit der Seenotrettung großartig, die geflüchteten Personen das Leben rettet. Dann werde ich traurig, weil ich auch gerne mit anpacken würde, es aber nicht kann. Aber es geht auch eine Nummer kleiner. Ich bin Mitglied im Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Ich würde mich sehr gern dort engagieren, aber dann denke ich: Ich kann keine Vögel beobachten, keine Fledermaushäuschen aufhängen, keine Führungen für Kinder durch die Natur anbieten. Also bin ich seit Jahrzehnten passives Mitglied.

Barrieren im Kopf abbauen

Manche von Ihnen und Euch, liebe Leserinnen und Leser, wird meine Einstellung sicher in den Wahnsinn treiben. Wie kann man nur so negativ, passiv und pessimistisch sein? Aber genau das sind einige der Fallen, in die Menschen tappen, die sich nicht trauen, ihre Hobbys zu verwirklichen oder neue Beziehungen zu knüpfen. Ich werde von Gedanken geleitet, die destruktiv sind, die ich mir erstmal bewusst machen musste und gegen die ich - und das ist der schwerste Teil - andenken muss. Hinzu kommen noch andere Faktoren, die zwar nichts mit der Blindheit zu tun haben, die aber trotzdem wirksam sind. Ich bin von Natur aus eher inaktiv, neige dazu, mich zurückzuziehen und mit den Ohren oder den Händen zu lesen, Podcasts zu genießen. Daher bin ich Freundinnen und Freunden und dem Verein dankbar, die mich aus meinem Nichts-tun herausholen.

Nicht nur ich, meine gesamte Familie ist nicht so gesellig. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie mein Vater, als ich noch klein war, mich bei meinen Freundinnen abgeliefert hatte. Die Eltern der Freundinnen hätten gerne einen Kaffee mit ihm getrunken und sich mit ihm unterhalten, aber mein Vater ist immer ganz schnell "geflüchtet", weil er nicht stören wollte.

Um also ein geselliges und abwechslungsreiches Leben zu führen, müssen nicht nur die anderen, sondern muss auch man selbst die Barrieren im Kopf abbauen und, wie das immer so ist, manche haben überhaupt keine Mühe damit, andere müssen hart dafür an sich selbst arbeiten.

Studien zum Schwerpunktthema

Von Dr. Imke Troltenier

Kontakte und Beziehungen von Menschen mit Blindheit und Sehbehinderung bzw. die Wahrnehmung von Defiziten bei der sozialen Einbindung wurden in den letzten Jahren auch zu Themen von wissenschaftlichen Studien und Erhebungen. Mit zwei ausgewählten Hinweisen möchten wir Interessierten gern Quellen für weitere Recherchen anbieten.

"Bisher ist wenig darüber bekannt, ob und in welchem Maße sich Einsamkeit auf das Leben von Menschen mit Sehbehinderung auswirkt", stellten die norwegischen Autor*innen Audun Brunes, Marianne B. Hansen und Trond Heir in ihrer Querschnittsstudie "Einsamkeit bei Erwachsenen mit Sehbehinderung: Prävalenz, assoziierte Faktoren und Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit" aus dem Jahr 2019 fest. Sie untersuchten die Häufigkeit des Vorkommens von Einsamkeit anhand von Interviews und Testverfahren. Das Forschungsteam kam zu dem Ergebnis, dass in Norwegen "fast jeder zweite Erwachsene mit Sehbehinderung von mittelschwerer oder schwerer Einsamkeit betroffen ist ..." und dass Menschen mit Blindheit oder Sehbehinderung Einsamkeit in allen Altersgruppen stärker betrifft als die Allgemeinbevölkerung. Arbeitslosigkeit, Mobbing- und Gewalterfahrungen sowie eine geringere Lebenszufriedenheit waren laut der Studie u.a. mit diesen Werten assoziiert.

Abschließend wird auf Studien aus den Niederlanden, Island und Finnland verwiesen, die ähnlich hohe Einsamkeitsraten bei Menschen mit Blindheit und Sehbehinderung ermittelt haben. Gleichwohl scheint es auch anders möglich, deutlich niedriger lägen diese in den USA und in Kanada.

▶ Einsamkeit bei Erwachsenen mit Sehbehinderung: Prävalenz, assoziierte Faktoren und Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit. Kompass Ophthalmol (2019) 5 (3): 110-117. https://doi.org/10.1159/000502498

Die Teilhabebefragung im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales wurde im März 2022 publiziert. Sie gibt Auskunft über die Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen in zentralen Lebensbereichen. Im empirischen Vergleich zu Menschen ohne Beeinträchtigung geht es dabei um Besonderheiten und spezifische Probleme. Die Teilhabebefragung unterscheidet nach Personen, die in Privathaushalten bzw. in Wohneinrichtungen und Alten- und Pflegeeinrichtungen leben.

In Kapitel 6 wird unter dem Titel "Selbstbestimmung und soziale Einbindung" u.a. dargestellt, welche Ergebnisse für das Gefühl der gesellschaftlichen Zugehörigkeit ermittelt wurden. Differenziert nach der Art der stärksten Beeinträchtigung zeigt sich, bei welchen Menschen das Gefühl gesellschaftlicher Zugehörigkeit bzw. Ausgeschlossenheit stärker ausgeprägt ist. Demnach sagen 69 Prozent der Personen mit der stärksten Beeinträchtigung im Bereich des Sehens "Ich fühle mich (eher) dazugehörig". Etwas weniger dazugehörig fühlen sich 67 Prozent der Personen mit der stärksten Beeinträchtigung im Bereich des Hörens, während sich Personen mit der stärksten Beeinträchtigung durch psychische oder seelische Probleme mit nur mehr 32 Prozent am stärksten ausgeschlossen fühlen (Befragte hier jeweils aus Privathaushalten).

Für die Befragung in Einrichtungen (Alten- und Pflegeheime, Stationäres Wohnen, Betreutes Wohnen) wurde ein anderer Weg gewählt, die subjektiv wahrgenommene gesellschaftliche Position wurde anschaulich ermittelt. Man zeigte den Befragten das Bild eines Fischschwarms, in dem drei Fische farbig hervorgehoben waren. Die Frage lautete: "Der 'gelbe' Fisch schwimmt mittendrin und gehört dazu. Der 'rote' Fisch gehört zum Schwarm, aber er schwimmt ganz am Rand. Der 'blaue' Fisch schwimmt außerhalb des Schwarms und ist von den anderen ausgeschlossen. Stellen Sie sich vor, Sie wären einer dieser Fische. Welcher dieser Fische sind Sie, wenn Sie an Ihr Leben mit anderen Menschen denken?" "Mittendrin" sah sich insgesamt nur etwas mehr als die Hälfte der Befragten (54 Prozent).

▶ Forschungsbericht 598, Abschlussbericht Repräsentativbefragung zur Teilhabe von Menschen mit Behinderung. infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH. Bonn, 2022. bundesregierung.de/breg-de/suche/abschlussbericht-repraesentativbefragung-zur-teilhabe-von-menschen-mit-behinderungen-2053322

Bild: Fühlen sich Menschen mit Behinderung gesellschaftlich ausgeschlossen? Interessante Antworten gibt es im "Abschlussbericht Repräsentativbefragung zur Teilhabe von Menschen mit Behinderung". Titelbild des Forschungsberichts.

Gefangen im Zimmer: Wie Multimorbidität einsam machen kann

Von Isabella Brawata

Ich unterrichte eine 44-jährige Klientin in Brailleschrift. Sie ist schwer krank. Zusätzlich zur Blindheit lebt die Klientin mit schwerem Rheuma, das dazu führt, dass sie häufig starke Schmerzen hat, auf den Rollstuhl angewiesen ist und ihre Hände kaum nutzen kann, und mit Schizophrenie, die ihre Konzentration erheblich beeinträchtigt und in ihr Angst und Trauer auslöst, weil die Stimmen in ihrem Kopf sie beschimpfen oder ihr Dinge erzählen, die sie zutiefst erschüttern.

Die Klientin lebt in einer Einrichtung. Trotz der vielen Einschränkungen ist sie kontaktfreudig, höflich und freundlich. Sie ist in der Einrichtung, in der sie lebt, nicht glücklich, weil sie unter der Einsamkeit und Langeweile leidet. Das Zimmer ist winzig. Daher kann die Klientin im Zimmer nicht allein umherfahren. Der Rollstuhl ist zu groß und zu schwer. Da im Zimmer so wenig Platz ist, stapeln sich ihre Besitztümer in einem Durcheinander, das es ihr unmöglich macht, etwas eigenständig zu finden. Auch kann die Klientin sich oftmals das Gewünschte nicht selbst nehmen, weil sie vieles von ihrem Rollstuhl aus nicht erreichen kann. Wenn sie also einen Kaffee oder Tee trinken möchte, Lust auf ein Stück Schokolade hat oder im Raum einen Duft versprühen möchte - Düfte sind nämlich ihre Leidenschaft - , muss sie um Hilfe bitten. Auch bei allen alltäglichen Verrichtungen wie waschen, anziehen, auf die Toilette gehen ... ist die Klientin auf Unterstützung angewiesen. Das Fenster auf den Balkon lässt sich nicht öffnen, nur kippen, weil alles so zugestellt ist. Dabei ist der Klientin frische Luft sehr wichtig. Am allermeisten leidet sie jedoch daran, dass sie ihr Zimmer nicht allein verlassen kann. Sie ist trotz Rollstuhl vollkommen immobil. Sie kann nicht in den Gemeinschaftsraum, nicht in den Garten, sitzt nur da, auf einer Stelle, und wartet, dass irgendetwas passiert. Aber es passiert sehr wenig.

Als ich den Brailleschriftunterricht aus organisatorischen Gründen auf einen anderen Tag verschieben musste, erfuhr ich, dass die Klientin keine weiteren Termine in der Woche hat. Die Punktschriftschulung ist eigentlich eine Beschäftigungstherapie, denn die Klientin kann die Punkte nicht mehr fühlen, daher stecke ich ihr Wörter und Sätze. Manchmal steckt sie auch selbst etwas und ich überlege mir Wortspiele, um sie geistig zu fördern. Die Klientin weiß, dass die Punktschriftschulung ihr nicht viel bringt, aber sie freut sich trotzdem, wenn ich und meine Arbeitsassistentin kommen. Sie behandelt uns wie ihre Gäste und ist dankbar, dass sie sich mit uns unterhalten kann und von mir Aufgaben bekommt, die sie lösen kann. Denn die übrige Zeit sitzt sie, wie sie selbst berichtet, nur da, von morgens bis abends, die Hände im Schoß, ihren Schmerzen und den verstörenden Stimmen ausgeliefert. Aus Verzweiflung ruft sie ständig nach den Pfleger*innen und Krankenschwestern. Die sind natürlich genervt und sicherlich auch frustriert, denn sie haben keine Zeit, sich mit meiner Klientin zu beschäftigen.

Während die Klientin zu mir und meiner Arbeitsplatzassistenz stets freundlich ist, ist das Verhältnis zwischen ihr und dem Pflegepersonal manchmal recht angespannt. Einmal wollte sie nicht aus dem Bett, als wir kamen, und beschimpfte die Pflegerin, dass sie gemein sei. Die Pflegerin wiederum drohte ihr, dass sie eine Woche keinen Kaffee bekommen würde, wenn sie sich weiter wehren würde, aus dem Bett gehoben zu werden. Ich konnte beide verstehen. Die Klientin wollte sich ihre Autonomie bewahren, die Krankenschwester hatte die Order, sie aus dem Bett zu heben, und keine Zeit, mit ihr zu diskutieren, da sie bestimmt noch viele Aufgaben zu erledigen hatte. Ich habe es häufig erlebt, dass es der Klientin vor dem Unterricht mental oder physisch schlecht ging und dass sie am Ende der Stunde wesentlich besser gelaunt war. Sie weiß selbst, dass ihr Gesellschaft guttut, und wünscht sich sehnlichst eine Alltagsassistenz, die sie regelmäßig besucht und mit ihr etwas unternimmt, mit ihr adaptierte Gesellschaftsspiele spielt, sie spazieren fährt, mit ihr kocht, in ein Café oder in die Kirche geht, denn die Klientin ist sehr gläubig. Aber eine solche Assistenz bekommt sie nicht, obwohl eine Alltagsbegleitung ihre Lebensqualität erheblich verbessern würde. Die Klientin möchte ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft sein, eine Lebensaufgabe haben, arbeiten. Ich weiß nicht, ob sie mit Unterstützung Psychologie studieren oder sich in der Telefonseelsorge engagieren könnte. Das ist ihr Traum. Aber die Klientin wäre schon zufrieden, in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen einer Arbeit nachgehen zu können. Welche Tätigkeit ihr trotz des Rheumas in den Händen möglich wäre, weiß ich nicht, aber eine kirchliche Tagesförderstätte, in der sie sich mit anderen Menschen über religiöse Themen austauschen könnte und in der man ihr vielfältige Beschäftigungsmöglichkeiten anbieten könnte, wäre ideal. Ein rollstuhlgerechtes Zimmer, in dem sie sich frei bewegen und alle Gegenstände eigenständig erreichen könnte, würde ihre Situation auch schon deutlich verbessern. Und ein leichterer und wendigerer Rollstuhl, kein starres Sitzmöbel, sondern ein fahrbarer Untersatz, vielleicht ein Elektrorollstuhl, mit dem sie fahren könnte, wohin sie möchte, würde ihre Mobilität erhöhen. Allerdings habe ich gehört, dass blinde und hochgradig sehbehinderte Menschen aus Sicherheitsgründen keine Elektrorollstühle fahren dürfen, und da ich selbst noch nie in einem Elektrorollstuhl gesessen und ein solches Gefährt nicht gelenkt habe, kann ich nicht beurteilen, ob es überhaupt möglich ist, trotz Blindheit mit einem Elektrorollstuhl unterwegs zu sein.

Ich habe mich an die gesetzliche Betreuung der Klientin gewandt und ihr die traurige Situation der Klientin und ihren Wunsch nach Assistenz, nach Gesellschaft und Beschäftigung geschildert. Die Betreuerin kennt die deprimierende Situation, aber es geht nicht so einfach, diese zu verändern.

Erkundungen im Beziehungskosmos zwischen blind, sehbehindert und sehend

Von Matthias Klaus

Beziehungen zwischen blinden und sehenden Menschen sind nicht immer so ganz einfach. Es gibt Missverständnisse, falsche Erwartungen, Machtgefälle, Abhängigkeiten und viel Unausgesprochenes. Manchmal ist es allerdings auch nur großartig, Menschen finden sich und passen einfach gut zusammen.

Erfahrungen mit Beziehungen und Kontakt werden regelmäßig in den entsprechenden Gruppen auf Social Media diskutiert. Grund genug für uns, dort mal nachzufragen, wie es denn so ist mit Freundschaften, Kontakt und Beziehungen, wenn der Sehsinn fehlt oder eingeschränkt ist.

Hier drei Statements, eingesammelt in verschiedenen Facebook-Gruppen zu Blindheit und Sehbehinderung.

Daniel Dudek schreibt:

Ich bin 33, geburtsblind und wohne in Osnabrück.

In meiner Kindheit und Jugend war ich sehr viel in Internaten, hatte demzufolge mehr Kontakt zu blinden und sehbehinderten Menschen. Dies war auch nicht schlimm, da die meisten mich verstanden haben, wenn ich zum Beispiel Probleme in Bezug auf meine Blindheit hatte.

Leider verlaufen bei mir viele Freundschaften im Sande, was ich sehr schade finde. Aber ich habe auch einen besten Freund, dieser ist auch blind und wir kennen uns schon seit der Schulzeit.

Ich habe auch versucht, in einem Jugendchor Kontakt zu Sehenden aufzubauen, aber dies hat leider nicht so gut geklappt. Als ich dann vor fünf Jahren umgezogen bin, habe ich dann mal mein Glück bei Ebay Kleinanzeigen versucht. Dort ist nur eine richtige Freundschaft entstanden, die anderen waren alle sehr oberflächlich, oder hatten sich nach dem ersten Treffen erledigt. Eine Person meinte sogar mal zu mir, dass sie sich keine Freundschaft mit mir vorstellen könne, da sie ja immer auf mich aufpassen müsse. Fand ich schon ziemlich komisch, diese Aussage.

Mein Fazit: Ich finde, Freundschaften zu blinden oder sehbehinderten Menschen sind schon viel wert, da man eine "Sprache" spricht. Nichtsdestotrotz möchte ich aber auch weiterhin versuchen, Freundschaften zu sehenden Menschen aufzubauen, da ich ein sehr kontaktfreudiger Mensch bin.

Andrea Eberl hat nicht nur gute Erfahrungen gemacht:

Ich bin von Geburt an blind. Ich habe mir als Kind oder Jugendliche nie darüber Gedanken gemacht, dass meine Blindheit für mich ein Hindernis in Beziehungen darstellen könnte.

Mit 23 Jahren wurde ich allerdings eines Besseren belehrt. Ich hatte mich in einen jungen Mann verknallt, und es schien mir, dass auch er sich in mich verknallt hatte. Es machte mich aber stutzig, dass er mich immer nur dann besuchte, wenn kein Fußballmatch im Fernsehen war, und dass er mich nie zu sich nachhause einlud. Eines Tages trafen wir uns in einer Kneipe, und ich konfrontierte ihn mit meinen Gedanken dazu. Es stellte sich heraus, dass er sich für meine Blindheit schämte und sich nicht getraut hatte, seinen Eltern und Freunden zu erzählen, dass er eine blinde Freundin hat. Er nahm mich dann mit nachhause, und wir hatten deshalb einen Streit, worauf er die Tür abschloss, sodass ich ihm nicht mehr entfliehen konnte. Ich brüllte ihn an, er solle mir sofort ein Taxi rufen. Er tat es. Als ich ins Taxi einstieg, wollte er mitfahren, obwohl klar war, dass ich das nicht wollte. Dann klingelte er mich nächtelang immer wieder aus dem Bett, bis ich ihn ein einziges Mal rein ließ. Als er neben mir auf der Bank in meinem Wohnzimmer saß, blieb mir nichts anderes übrig als ihn zu demütigen, um ein für alle Mal meine Ruhe zu haben. Dieser Mann konnte mit der Niederlage nicht umgehen, die er selbst verursacht hatte.

Daniela Wallace hat lange gesucht, dann kam die Rettung aus dem Weltall.

Ich bin in der ehemaligen DDR aufgewachsen. Von der Vorschule an war ich im Internat untergebracht, nur einen Tag in der Woche zuhause bei den Eltern. Wenn ich dann draußen zum Spielen war, waren die Kinder sehr brutal zu mir, da sie sofort spitzbekommen haben, dass ich schlecht sehen kann. Sie verarschten mich nach Strich und Faden. Der Regelfall war, dass ich dann heulend wieder zu meinen Eltern gegangen bin. In meinem letzten Grundschuljahr zogen meine Eltern nach Weimar, um dort wegen einem Ausreiseantrag näher an der Behörde zu sein. Ich war also "Stadtkind", bin jeden Tag nach Hause gefahren. Hier war es mitunter noch heftiger, dass ich täglich Probleme mit brutalen Kindern hatte. Es war in diesem Sinne keine schöne Kindheit. Mein Kontakt beschränkte sich auf andere schlecht sehende Mitmenschen, Freundschaften gab es zwar, da man aber an verschiedenen Orten wohnte, konnten diese nicht wirklich gut gepflegt werden.

1989 bin ich kurz vor der Grenzöffnung mit meinen Eltern in den Westen gezogen. Ich war dann ein halbes Jahr auf einer normalen Grundschule, was für mich der blanke Horror war. Ständiges Mobbing, Schikanen am laufenden Band, auch mit direkten Nachbarn im Mehrfamilienhaus, in dem wir lebten. Es war nicht schön und ging so weit, dass mich die Nachbarskinder regelmäßig verängstigten, belagerten, belästigten. Opfer! Es ging dann bis zur Klage, dass sie sich mir nicht mehr nähern durften. Zum 2. Halbjahr der vierten Klasse wechselte ich dann auf die Sehbehindertenschule in Köln, die ich bis zur 10. Klasse besuchte. Kontakt mit "normalen" Menschen hatte ich so gut wie keinen, da auch der Konflikt mit den Nachbarskindern alles im Ort sehr schwierig machte. Viele Freundschaften konnten auch hier nicht entstehen, da wir alle mit Taxiunternehmen zur Schule gebracht wurden. Ich hatte zwar Freundinnen, aber eher selten besuchte man sich gegenseitig.

Nach der Hauptschule begann ich dann ein Förderjahr und eine dreijährige Ausbildung zur Bürokraft im BBW Soest. Auch hier wieder war ich nur am Wochenende bei meinen Eltern und hatte nur Kontakt mit Menschen, die sehbehindert oder blind waren. Zwar gab es durch das Internat und später die Hausgemeinschaften auch mehr Kontakt zu "normalen" Menschen, aber nur sporadisch. Auch hier wurde ich oft hintergangen, belogen, getäuscht, und man machte sich über mich lustig. Opfer. Weiterhin. Als ich die Ausbildung abgeschlossen hatte, war ich ein gutes Jahr arbeitslos. Ich verfiel in eine Chatsucht und Internetsucht und verlor mich in Rollenspielen. Dort konnte ich sein, wer ich wollte, Menschen akzeptierten mich so wie ich war.

2001 nahm ich dann ein Bewerbungsgespräch wahr, was eigentlich unweigerlich zur Absage hätte führen müssen. Doch da ich ehrlich war, weil ich mich nicht darauf vorbereitet habe und dies eingestand, gab man mir die Stelle. Seitdem arbeite ich beim Finanzamt, und inzwischen habe ich sogar die Hausmeisterwohnung. Ich fühle mich unter den Kollegen wohl und werde akzeptiert.

Der "Kosmos" der normalen Welt wurde mir jedoch eigentlich auf eine andere Weise eröffnet.

Frisch im Westen, 1989, verliebte ich mich unsterblich in Pille McCoy vom Raumschiff Enterprise. Ich verschlang jede Episode und wurde ein Fan der Serie Star Trek. Da ich aber noch nie viel davon gesehen hatte, war ich der Idee aufgesessen, dass ich den ersten Fanclub der Welt eröffnen wollte. Doch da war so viel mehr! Plötzlich, ich weiß nicht wie, entdeckte ich, dass es in Köln ein Trek Dinner gab. Und da brachten mich meine Eltern dann auch hin. Das erste Mal in meinem Leben wurde ich freundlich begrüßt, in den Arm genommen, ernst genommen, offen und ehrlich behandelt. Ohne Hintergedanken, ohne Ärger, ohne irgendeinen negativen Beigeschmack. Und ich fühlte mich so wohl.

Natürlich haben Trekkies, also Star Trek Fans, einen besonderen Bezug zu Menschen mit Beeinträchtigungen, da Geordi LaForge, der Chefingenieur der USS Enterprise D, ein blinder schwarzer Mann ist. Von daher war es für keinen ein Problem, dass ich schlecht sehen konnte.

Seit dem Besuch des Trek Dinner habe ich auch andere Kontakte mit Fans. Ich gehöre einem Fanclub an, dem Khemorex Klinzhai, treffe regelmäßig Freunde und wir haben schöne Erlebnisse. Gut, auch hier sind wir teilweise weit auseinander, aber wir sehen uns auch online und haben Spaß. Ich habe seitdem viele Conventions besucht, und meine Sehbehinderung ist kein Problem.

Neuer Kontakt - neue Freunde

Von Wilhelm Gerike

Blicken wir zurück in die Adventszeit 2020: Keine Weihnachtsfeiern, kein Weihnachtsmarkt, und wie wir Weihnachten verbringen würden, wussten wir auch nicht. Eine liebe Freundin lud uns zu einer WhatsApp-Gruppe ein, die den hübschen Namen Weihnachtspost trägt. Gegründet wurde sie vor Jahren von einem aus der Türkei stammenden Mann, der sich für das deutsche Weihnachtsfest interessierte. Als wir dazukamen, war die Gruppe schon heiß gelaufen: Es gab Rezepte, Bastelanleitungen und vor allem Musik, und zwar selbst gemachte. Ich fand in dieser Gruppe Mitschülerinnen und Mitschüler aus meiner Zeit in Hannover wieder, aber vor allem hoch interessante neue Leute.

Die Sängerin

Ich habe ja selbst viel Spaß am Musizieren und insbesondere am Singen. Wenn jemand selbst Musik produziert und eigene Alben in der Weihnachtszeit verschenkt, ist sofort mein Interesse geweckt: "Würdest Du mir deine Alben zugänglich machen?", fragte ich vorsichtig in einer privaten Nachricht an. "Ja klar, schick mir Deine E-Mail-Adresse", kam die Antwort zurück. Und so begann zwischen uns ein wunderbarer Austausch. Wir hatten uns viel zu erzählen, hatten wir doch an unseren Blindenschulen ähnliches erlebt. Im Mai 2022 haben wir uns dann endlich getroffen. Meine Frau und die Sängerin kannten sich schon, ihren Ehemann lernten wir jetzt kennen. Wir merkten sofort, dass wir uns gut verstehen, und haben einen wundervollen Nachmittag gemeinsam verbracht. Wir schicken uns immer noch regelmäßig Nachrichten, in denen es nicht nur um Schweden geht, ein Land, das wir alle sehr mögen.

Die Sportlerin

In der DDR war sie im erweiterten Jugendkader im Schwimmen für die Paralympics. Die Weihnachtspost-Gruppe ermutigte sie, wieder ihre Gitarre in die Hand zu nehmen. Reisen ist auch eine ihrer Leidenschaften. Ihre Reiseberichte sind unglaublich spannend und detailreich. Sie liebt die Musik des leider viel zu früh verstorbenen Liedermachers Gerhard Gundermann. Dessen Musik kennen wir von den Liedertagen, die wir regelmäßig besuchen. Irgendwann hat sie uns überrascht, indem sie uns eine CD eines Musikers schickte, den sie schon lange kennt und schätzt. Wir haben uns spontan im Herbst 2021 miteinander verabredet und mit ihr ein wunderschönes Wochenende in der Nähe von Leipzig verbracht. Eine gemeinsame Freundin, die wir von unseren Chris de Burgh-Konzerten her kennen, konnte spontan zum Nachmittagskaffee am Sonnabend kommen, was uns alle sehr gefreut hat.

Fazit

Wir mussten in der Pandemie-Zeit auf vieles verzichten. Doch diese WhatsApp-Gruppe war für uns jedenfalls ein Gewinn. Vielleicht gibt es ja beim Braille-Festival in Stuttgart Gelegenheit, noch weitere Mitglieder aus WhatsApp-Gruppen zu treffen. Vielleicht wird es der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, wie oben aufgezeigt.

Zum Autor

Wilhelm Gerike ist verheiratet und lebt in Marburg. Er arbeitet seit November 1989 in der Geschäftsstelle des DVBS, wo er für die Erstberatung bei sämtlichen Fragen um die Themen Blindheit, Sehbehinderung und Technik zuständig ist. In seiner Freizeit singt er leidenschaftlich gern.

Bild: Wilhelm Gerike hat kurz geschnittenes dunkles Haar, das an den Schläfen meliert ist, braune Augen und einen Oberlippenbart. Er lächelt. Foto: DVBS

Bild: Wilhelm Gerike hält sein iPhone vor das Ohr, um Nachrichten einer WhatsApp-Gruppe zu hören. Nur sein Ohr, die seitliche Schläfe und ein Teil des Nackenbereichs sind rechts neben dem Nachrichten-Bildschirm des iPhones zu sehen. Foto: DVBS

Unterschiedliche Wahrnehmungen immer wieder neu denken - Das Miteinanderleben in Partnerschaften zwischen blinden und sehenden Menschen

Von Andrea Katemann

Vor einigen Jahren habe ich mit Melanie, die eigentlich anders heißt, einmal über ihre Beziehung zu ihrem sehenden Mann gesprochen. Damals sagte sie mir u. a., dass es Momente gebe, in denen ihr Mann über blinde Personen sagen würde, dass er die "Welt blinder Menschen" niemals komplett verstehen werde. Dabei, so dachte ich mir damals, kennt er viele Personen, die blind oder sehbehindert sind, und lebt schon einige Zeit mit Melanie zusammen. Wie kann es da sein, dass sie mir solche Aussagen von ihm berichtet?

In der "Welt" blinder und sehbehinderter Menschen existiert die Meinung, dass sich in Partnerschaften mit sehenden Personen die Selbstständigkeit blinder oder hochgradig sehbehinderter Partner*innen nicht aufrechterhalten lässt. So gab es während meiner Schulzeit die Geschichte eines blinden Mannes, der vor seiner Heirat einer sehenden Partnerin der "König unter den Blinden" gewesen sei, viele Dinge, wie das Einnehmen seiner Mahlzeiten, den Gang zum Friseur, seinen Einkauf und sonstige praktische Dinge, alleine gemacht habe. Durch die sehende Partnerin, so erzählte man sich weiter, habe er seine Selbstständigkeit verloren.

Manche blinden Menschen haben mir berichtet, dass entweder sie selbst oder aber ihre Familie gewollt habe, dass sie eine Partnerschaft mit einer sehenden Person eingehen, einerseits nach dem Motto: "Dann bist du versorgt, und dir kann nichts passieren", andererseits empfinden sich manche blinden und sehbehinderten Personen erst dann in der "Welt der Sehenden angekommen", wenn sie eine Partnerschaft mit einer nicht behinderten Person eingehen, sozusagen als Statussymbol.

Wie lernt eine blinde Person einen sehenden Partner oder eine Partnerin kennen, wo doch durch die Blindheit oder durch die Sehbehinderung viele Möglichkeiten der Kontaktaufnahme zu Menschen entfallen? Wie sind also, so frage ich Melanie, sie und ihr Partner überhaupt zusammengekommen? Melanie erläutert, dass sie ihren Mann schon eine ganze Weile gekannt habe, bis sich die beiden irgendwie sympathisch gefunden hätten. Beide hätten diese Sympathie gespürt, und man sei sich langsam nähergekommen, ohne Blickkontakt und ohne Flirt oder sonstige Signale, die optisch auf das Anbahnen einer Beziehung hindeuten. Einige Zeit später beschlossen beide, gemeinsam in einem Haus zusammen leben zu wollen. Ich will wissen, ob Melanie einen blinden oder sehenden Partner gewollt habe, oder ob solche Dinge bei der "Wahl" ihres Partners keine Rolle gespielt haben. Letztlich, so berichtet sie, sei es ihr egal. Sie habe nach Sympathie entschieden. Sie habe vor ihrer jetzigen Ehe drei sehbehinderte Partner gehabt. Mit einem sehenden Partner habe man allerdings einen gewissen "Luxus", denn es habe durchaus Vorteile, dass er ein Auto fahren könne, mal "eben schnell" die Post durchsehen könne, den Ölfleck auf dem Polohemd schnell entdecke, der vom Backen darauf gekommen sei, usw. Das Leben sei ein anderes, nicht schlechter und nicht besser, wenn man einen sehenden Partner habe. Mit einem blinden oder sehbehinderten Partner würde sie andere Urlaubsreisen machen, sie hätten gemeinsam weniger Freiheiten bei der Auswahl der Hotels, und vermutlich würde sie auch in einem Haus leben, das mit dem Bus besser angebunden sei.

Ich versuche mir die Perspektive des sehenden Partners vorzustellen. Empfindet er das, was Melanie als "Freiheit" beschreibt, nicht als recht anstrengend? Schließlich muss er ihr im Hotel beim Frühstück helfen, ihr die Umgebung erklären, damit sie beispielsweise den Weg in das gemeinsame Zimmer oder zur Rezeption findet. Zum Teil, so antwortet Melanie auf meine Nachfrage, sei es für beide Seiten anstrengend. Man stehe an einem Buffet, sie wolle konkret wissen, was es dort gebe, ob das Müsli beispielsweise Früchte habe, woraufhin er dann anmerke, dass er erst mal seine Brille zücken und nachsehen müsse. Daher hätten sie gelernt, dass es für sie beide recht angenehm sei, entweder Campingurlaub zu machen oder in eine Ferienwohnung zu gehen. Dann müsse er zwar einmal mit ihr - und evtl. auch noch in einer fremden Sprache - in einem Supermarkt einkaufen, doch könne sie sich in der Wohnung recht schnell orientieren, und dann funktioniere alles gut. Sie hätten es sich allerdings angewöhnt, etwa einmal im Jahr voneinander getrennte Urlaube zu planen, damit man allen Bedürfnissen gerecht werden könne.

Natürlich hat sich für beide ein gemeinsamer Alltag entwickelt. Wie in beinahe jeder Beziehung gibt es praktische Zuständigkeiten: Der Partner mäht beispielsweise den Rasen und wechselt die Reifen beim Auto, Melanie fühlt sich eher für den Haushalt zuständig. Schon ist man wieder bei der Frage der unterschiedlichen Bedürfnisse angelangt. Dabei ist klar, dass es in jeder Partnerschaft unterschiedliche Lebensvorstellungen, Wahrnehmungen und Bedürfnisse gibt, die miteinander in Einklang gebracht werden müssen. Doch anhand eines ganz praktischen Beispiels erzählt mir Melanie, dass schon beim Kochen die unterschiedlichen Wahrnehmungen von blinden und sehenden Menschen eine Rolle spielen. Sie lege sich ein Brett und ein Messer und Dinge, die ihr sonst bei der Zubereitung von Speisen wichtig seien, immer an eine bestimmte Stelle in der Küche. Manchmal komme dann ihr Mann herein, merke, dass sie momentan weder ein Brett noch ein Messer benötige, und beginne, beides wegzuräumen. Sie merke dieses nicht, suche danach und komme dann darauf, dass beides inzwischen in der Spülmaschine sei. Dabei meine ihr Partner es gar nicht böse. Er denke, dass beides doch nur so "herum liege", und nehme es weg. Schließlich könne es sie doch stören, wenn es herumliege. Die Wortwechsel, die dann entstünden, seien nicht immer nur freundlich, und es komme in solchen und ähnlichen Situationen durchaus zu Konflikten. Sie könne es nicht leiden, wenn sie etwas nicht finde. Könne sie selbst sehen, könne sie eben schneller eingreifen und sagen, dass alles dort liegen bleiben müsse, wo sie es hingelegt habe, da es noch gebraucht werde.

Durch die unterschiedlichen Sinneswahrnehmungen hätten sich bei beiden unterschiedliche Vorstellungen darüber entwickelt, wie man an bestimmte Dinge herangehen müsse. Bei ihr sei eben der Geruchs-, der Tast- und der Gehörsinn anders geschult, ihr Mann habe beispielsweise aus ihrer Sicht keinen besonders guten Geruchssinn. Wie kommt man, so frage ich Melanie, im Alltag mit der soeben geschilderten Situation zurecht, ohne ständig miteinander in handfeste Streitigkeiten zu geraten? Bestimmte Dinge, so erklärt mir Melanie, müsse man eben immer wieder miteinander klären und sich gemeinsam die unterschiedlichen Wahrnehmungen in einer Situation bewusst machen und konstruktive Lösungen finden. Insgesamt, so sagt Melanie weiter, seien blinde Menschen, auf der abstrakten Ebene gesprochen, in der Umsetzung mancher Dinge langsamer als sehende. Sie könne eben eine Sache nicht "mit einem Blick erfassen", sondern müsse eine Situation mit den Händen und mit anderen Sinneskanälen in kleineren Schritten begreifen. Ihr Mann erfasse Situationen über das Sehen sehr schnell und reagiere sofort. Sie allerdings nehme Dinge durch ihr Gehör manchmal eher wahr als er. Beispielsweise sei neulich der Nachbar aus dem Urlaub gekommen, was sie ihrem Mann mitgeteilt habe, woraufhin er verwundert geäußert habe: "Was hörst du denn schon wieder?", davon habe er nichts mitbekommen.

Ist es Melanie ein Bedürfnis, überlege ich, manche Dinge, die für ihren Partner schwierig oder gar nicht nachvollziehbar sind, mit blinden oder sehbehinderten Personen auszutauschen, auch um sich selbst einordnen zu können? Ja, erläutert mir Melanie, dieses sei durchaus der Fall. Natürlich wolle sie sich selbst und ihre jeweiligen Wahrnehmungen einordnen können.

Nun habe ich vieles über unterschiedliche Perspektiven, über den Alltag und über Konflikte, die es gibt, die sich aber konstruktiv miteinander lösen lassen, erfahren. Zuletzt möchte ich noch etwas über das Thema Selbstständigkeit wissen. Hat sich, so frage ich Melanie, dein Verständnis des Begriffes Selbstständigkeit geändert, seit dem Zusammenleben mit einem sehenden Partner? Die Antwort ist aus meiner Sicht erstaunlich klar: Nicht durch ihren sehenden Partner habe sich für sie ihr Verhalten in Bezug auf ihre Selbstständigkeit verändert, sondern durch die Jahre der Corona-Pandemie. Dadurch, dass die Kontakte stark eingeschränkt gewesen seien, sei sie ständig zu Hause gewesen, kaum mit dem Bus gefahren, und verreist seien sie auch weniger. Gerade sei sie dabei, ihre gewohnte Selbstständigkeit wieder zu finden. Langsam fahre sie wieder mehr mit dem Bus, gehe in Restaurants und in Konzerte und unternehme andere Dinge. Ich bedanke mich bei Melanie für die interessanten Einblicke, die sie mir in ihren Alltag gegeben hat, der sich von meinem tatsächlich unterscheidet.

Als alleinlebende Frau muss ich mich mit Konflikten, egal in welcher partnerschaftlichen Konstellation, nicht beschäftigen. Aber die Ausführungen zu dem "Luxus", den man in der beschriebenen Beziehungssituation haben kann, stelle ich mir durchaus angenehm vor. Wünschen sich nicht manche blinde Personen, so frage ich mich, zunächst vor allem wegen dieser "Erleichterungen" engen Kontakt zu sehenden Menschen, und scheitert er dann nicht oftmals aufgrund der Überforderung beider Seiten? Doch scheint es eine Möglichkeit zu sein, miteinander umzugehen, wenn Konflikte ausgetragen, Bedürfnisse angesprochen werden, und man immer wieder neu nach Wegen sucht, dass alle Beteiligten ein Stück ihrer "Welt" in einen gemeinsamen Alltag einbringen können. Ob, wann und inwieweit man einen solchen Weg gehen kann, muss, so denke ich, man immer wieder neu für sich klären.

Die zehn Gebote auf UN-Konferenzen

Von Michael Herbst

Wer einmal auf dem ehemaligen Schlachthofgelände am East River war, auf dem sich heute das Hauptquartier der Vereinten Nationen befindet, der kann sich der Magie kaum entziehen. Menschen aus bis zu 194 Staaten. Der Staatschef, mit dem man im vom Liftboy gesteuerten Aufzug fährt. Der Kollege aus einem fernen Land, der einem in der Lobby über den Weg läuft. Die zufälligen Bekanntschaften im Vienna Cafe. All das in einer Stadt, von der es heißt, nur 40 % derer, die hier leben, seien tatsächlich New Yorker. Internationaler geht es nicht.

1. Prall gefüllt sei Dein Terminkalender.

Diesmal hat es mich sehr kurzfristig erwischt. Zwei Partnerorganisationen baten um einen Vertreter meines Arbeitgebers auf ihren Side Events. Akkreditierung, Flugbuchung, Hotel und Einreiseformalitäten klappten so eben noch, unser Ältester wollte mich gerne begleiten, und also nehme ich dann doch an der 16. Vertragsstaatenkonferenz (COSP) zur UN-Behindertenrechtskonvention teil. Alleine würde selbst ich das blind nicht tun. Viel zu unübersichtlich sind Stadt und Gebäude.

Viel Zeit zum Vorbereiten habe ich nicht. Zwischen Urlaub und Abflug liegt ein Sonntag, den ich damit zubringe, das Programm zu sichten, mich mit immerhin einem Kollegen zu verabreden und mir aus den über 90 der besagten Side Events diejenigen herauszusuchen, die ich besuchen möchte oder bei denen ich eine aktive Rolle spielen soll. Sogar eine Einladung zu einem Abendempfang trudelt noch ein. Heraus kommt ein diesmal recht entspannter Zeitplan, der Raum für die ein oder andere Stunde am Computer und auch für privates Sightseeing lässt. Übrigens, glaube niemand, die Delegierten der Staaten säßen stur auf der Konferenz. Auch sie entschwinden immer wieder zu anderweitigen Verabredungen, und bisweilen sitzt nur ein Delegierter noch dort, der das Stimmrecht ausübt.

2. Bequem sei Dein Schuhwerk.

Vom Hotel geht es zur U-Bahn, von der U-Bahn zumindest am ersten Tag zum Abholen der Akkreditierung, von dort aus via Sicherheitskontrolle und vorbei an den 194 Fahnen und dem ein oder anderen Kunstwerk ins Gebäude. Je nach Terminplan verlässt man selbiges immer wieder; zum Hochleistungs-E-Mailing im Café um die Ecke, für Treffen zum Mittagessen, zum Bestaunen von Sehenswürdigkeiten. Und abends geht es wieder ins Hotel. Taxifahren ist wegen der dauernden Staus meist sinnlos. Das Geld ist besser in gute Schuhe investiert. Man läuft und läuft und läuft...

3. Dein Pass und Deine Akkreditierung seien stets griffbereit.

Schon vor der Sicherheitskontrolle wird man aufgefordert, seine Dokumente vorzuweisen. Das wiederholt sich beim Betreten von Sitzungen der Staatenvertreter und an manchen Ausgängen. Die UN sind sehr vorsichtig geworden in den letzten Jahren. Je nach Status bekommt man mehrere Pässe, die den Zugang zu unterschiedlichen Sitzungen ermöglichen. Die Wachleute sind freundlich, aber unerbittlich. Wer nicht den richtigen Pass vorweisen kann, kommt nicht vorbei.

4. Groß seien Deine Worte und derer nicht zu viele.

Die COSP ist eine eher kleine Konferenz. 124 Staaten sind diesmal vertreten, 900 Personen angemeldet, und erstmals darf ich im Saal der UN-Generalversammlung auf Beobachterplätzen unten statt auf dem Balkon sitzen.

Ich höre dem UN-Generalsekretär zu und einigen weiteren Offiziellen. Dann haben die Interessensgruppen und die Zivilgesellschaft Gelegenheit zu Statements. Sie müssen vorher beim Konferenzsekretariat angefragt und genehmigt werden. Man darf über alles reden, aber nicht über drei Minuten. Das Mikrofon wird schlicht abgedreht. All das wirkt wie ein Wettbewerb der griffigsten Formulierungen.

5. Dein Pokerface sei ein lächelndes.

Die ersten Beiträge der Staatenvertreter bekomme ich schon nicht mehr mit. Zeit für den ersten Side Event im 1. Untergeschoss des Gebäudes, wo weiland die Konvention ausgehandelt wurde. "Schön Dich zu sehen", schallt es mir entgegen. Luc heißt er und kommt aus Togo. Ja, natürlich erinnere ich mich. Aber woher...? Ach ja, er saß neben mir bei einem Treffen vor vier Jahren in einem Tagungszentrum auf der anderen Seite der 1st Avenue. Erinnerungsfoto. Bis zum nächsten Mal...

6. Dein Antlitz sei Dir stets bewusst.

Ich habe bei diesem Side Event die Rolle des Diskussionsleiters. Doch zunächst gibt es Eröffnungsstatements. Für die Nichtsehenden beschreibt sich der erste Redner kurz selbst. Nette "Teilhabegeste". Aber welche Farbe hat eigentlich meine Krawatte? Bis ich an der Reihe bin, habe ich es herausgefunden. Beschreiben mag mein Sohn mich aber nicht. Vielleicht besser so.

7. Wasser fülle Deinen Rucksack.

Es ist warm im Juni in New York. Inzwischen bekommt man Wasserflaschen wieder durch die Sicherheitskontrolle. Im Gebäude kann man sie an Wasserspendern auffüllen. Die entdecken wir aber erst am letzten Tag. Die Preise in den drei Cafés haben in den letzten Jahren wahrnehmbar angezogen und ähneln denen im UN-Fanshop. So etwas gibt es tatsächlich. Darauf, bei einem Termin in irgendeinem New Yorker Büro etwas zu trinken angeboten zu bekommen, sollte man sich besser nicht verlassen.

8. Dein Arbeitstag klinge bei einem Empfang aus.

Hier gibt es etwas zu trinken. Und zu essen. In diesem Fall sogar schon vor den Reden. Schwierig ist nur das Handhaben von Getränk, Buffetteller und Blindenstock, derweil man gepflegte Konversation macht und endlich den Regierungsvertreter kennenlernt, den man in Berlin offenbar nicht treffen konnte. Doch die Spesenersparnis ist aller Mühen wert. Und manchmal sind auch ganz spannende Reden zu hören.

9. Formvollendet sei dein Begrüßungsritual.

Getränk und Teller muss ich schnell loswerden, als unsere New Yorker Repräsentantin bei den Vereinten Nationen auf mich zukommt. Vertrautere Personen werden auf diesem Terrain mit beinahe überschwänglichen Freudenworten und einer Umarmung begrüßt. Erst haucht man einen Kuss auf die linke Wange des/der jeweils anderen, dann auf die rechte. Ich gestehe, dabei habe ich mich anfänglich etwas unrund bewegt. Aber ein gewisser Übungseffekt ist inzwischen eingetreten.

10. Hab Dein Gastgeschenk stets bei Dir.

Bei einem weiteren Side Event bin ich Diskussionsteilnehmer. Die Veranstaltung läuft gut, und ich lande einige gelungene Redebeiträge, obwohl ich mich mit der Thematik eher nebenbei beschäftige. Das spricht für ein gutes Briefing von den Experten daheim.

Nach der Veranstaltung kommt eine Diskussionsteilnehmerin auf mich zu und überreicht mir einen hübsch verzierten Schal, um mir die Ehre zu erweisen, wie sie sagt. Ich bin gerührt, weiß nicht, was ich sagen soll, und nehme sie spontan in den Arm, ohne mir Gedanken darüber zu machen, ob das in ihrer süd-ostasiatischen Heimat üblich ist. Es scheint nicht falsch zu sein.

Und wo ist mein Geschenk? Wo ist die süße, goldene "Inklusionsschnecke", die uns der Künstler Ottmar Hörl kreiert hat? Im Koffer im Hotel. Wird nachgeschickt.

Zum Autor

Michael Herbst, Jg. 1966, war von 2001 bis 2014 für den DVBS tätig und wechselte dann als Leiter der politischen Arbeit zur Christoffel Blindenmission (CBM) nach Bensheim. Er ist durch Retinitis Pigmentosa (RP) erblindet, verheiratet und hat drei erwachsene Kinder.

Foto: Michael Herbst mit Langstock vor dem UN-Gebäude in New York, die Juni-Sonne brennt. Er hat weißes Haar, trägt eine schwarz getönte Sonnenbrille sowie zum dunkelblauen Anzug mit Krawatte schwarze Schuhe. Foto: privat

Foto: Luc aus Togo schüttelt Michael Herbst in einem Besprechungsraum die Hand. Beide Männer tragen einen dunklen Anzug und Krawatte, die Krawatte von Luc ist rosa. Luc steht mit Hilfe von Krücken, er ist deutlich kleiner als Michael Herbst. In der Ecke im Hintergrund befindet sich ein Bildschirm mit stark vergrößerter Schrift in Gelb auf schwarzem Grund, so dass das Datum 13. Juni 2023 erkennbar ist. Foto: privat

Foto: Nach einem Side Event: Michael Herbst (li) lacht, er hat sein Jackett abgelegt und trägt den gewebten Schal, den ihm Nona aus Osttimor (re) überreicht hat. Sie trägt ein weißes Poloshirt mit der Aufschrift "Misaun Lepra Timor-Leste", hat kinnlanges schwarzes Haar und eine Brille. Foto: privat

Beruf, Bildung und Wissenschaft

Perspektiven der digitalen Arbeitswelt

Von Christian Axnick

Die agnes@work-Fachtagung am 25. April 2023 in Berlin diskutierte Chancen und Probleme der Berufstätigkeit von Menschen mit Behinderung in der modernen, sich verändernden Arbeitswelt. Die Schwerpunkte lassen sich in den drei Schlagworten benennen: Digitalisierung, neue Arbeitsformen, Weiterbildung.

Hintergrund und Ziel der Tagung

Die Grundlagen für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben sind in § 164 SGB IX formuliert: "Die Arbeitgeber stellen durch geeignete Maßnahmen sicher, dass in ihren Betrieben und Dienststellen wenigstens die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen eine möglichst dauerhafte behinderungsgerechte Beschäftigung finden kann."

Aber was sind die geeigneten Maßnahmen? Die Selbsthilfe macht immer wieder die Erfahrung: Obwohl der gesetzliche Rahmen zur Teilhabe am Arbeitsleben viele Möglichkeiten eröffnet, funktioniert die Umsetzung nicht. So ist der Weg zu Unterstützungsleistungen oft sehr bürokratisch; gesetzliche Vorgaben zur Barrierefreiheit werden vielfach nicht eingehalten.

Aber die Selbsthilfe erhebt hier nicht nur Forderungen, sie bietet Expertise und Hilfestellung. So hat das DVBS-Projekt agnes@work ein Vorgehensmodell für umfassende Unterstützung von sehbeeinträchtigten Beschäftigten am Arbeitsplatz entwickelt und erprobt. Dabei wird nicht ein einzelner Unterstützungsbedarf isoliert betrachtet - etwa die Erfordernisse an digitaler Barrierefreiheit oder die Hilfsmittelnutzung -, sondern die Gesamtsituation an einem konkreten Arbeitsplatz. Das betrifft technische Anpassungen ebenso wie Fragen der Arbeitsorganisation, die Teamstrukturen, Fragen der Weiterbildung, die Bedarfe des Betroffenen und die Anforderungen des Betriebs.

Nachhaltig wirksam werden können die Ergebnisse solcher Projekte aber nur, wenn der politische Wille gegeben ist, die Inklusion im Arbeitsleben voranzubringen. Die Fachtagung sollte daher auch die Politik ansprechen und einbinden - wir hatten Kerstin Griese, Staatssekretärin beim Bundesminister für Arbeit und Soziales, und Jürgen Dusel, den Beauftragten der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen, eingeladen.

Statements aus der Politik

Kerstin Griese ging in ihrem Grußwort ausführlich auf den aktuell vorliegenden Gesetzentwurf der Regierungskoalition zur Förderung eines inklusiven Arbeitsmarkts ein. Ziel sei es, durch zielgenauere Unterstützung mehr schwerbehinderten Menschen den Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt zu öffnen. Kernstück sei die Einführung einer vierten Staffel der Ausgleichsabgabe, mit der auf die 45.000 Unternehmen in der Bundesrepublik eingewirkt werden soll, die bisher keinen einzigen schwerbehinderten Menschen beschäftigen.

Jürgen Dusel ging auf einige Kritikpunkte an dem Entwurf ein: Zwar könne aus der Einführung einer vierten Staffel der Ausgleichsabgabe eine Motivation entstehen, schwerbehinderte Menschen einzustellen. Es sei aber ein falsches Signal, den Tatbestand der Ordnungswidrigkeit, aufgrund dessen Bußgelder bei schuldhafter Nichterfüllung der Beschäftigungspflicht verhängt werden können, zu streichen. Besser sei es, mit der Durchführung der Bußgeldverfahren nicht wie bisher die Bundesagentur für Arbeit (BA), sondern den Zoll zu betrauen.

Vorträge, Diskussionen, Arbeitsgruppen

Auch Professor Jan Paul Heisig vom Wissenschaftszentrum Berlin warf in seinem einleitenden Vortrag zu Beschäftigungsperspektiven von Menschen mit Behinderungen die Frage auf, ob allein der Markt für Lösungen sorgen könne oder ob Regelungsbedarf bestehe. Er betonte die Notwendigkeit der Evaluation von Maßnahmen zur Förderung der Teilhabe. Hintergrund seiner Ausführungen waren die repräsentativen Ergebnisse der Erhebungen zur Lebens- und Beschäftigungssituation von Menschen mit Behinderungen (1). Sie zeigten zum einen, welche Chancen auf gesellschaftliche und berufliche Teilhabe für Menschen mit Behinderungen aufgrund veränderter Arbeitsweisen und der Digitalisierung bestehen, aber auch welche Nachteile gegenüber der Gruppe der Nichtbehinderten in Kauf genommen werden müssen, etwa bei der Beschäftigungssituation oder der Weiterbildungsbeteiligung. Darüber hinaus erlauben die Daten auch spezifische Einblicke bezogen auf die gesellschaftliche und berufliche Teilhabe nach Art der Behinderung, etwa im Hinblick auf den Personenkreis in Einrichtungen.

Der Widerspruch von Chancen und Problemen war ein durchgängiges Motiv der Tagung, das immer wieder in verschiedenen Zusammenhängen in den Themen der Arbeitsgruppen zu Barrierefreiheit, Neuen Arbeitsformen, Weiterbildung und Beschäftigungsperspektiven auftauchte.

Barrierefreiheit

Auf der einen Seite bietet die Digitalisierung gerade blinden und sehbehinderten Berufstätigen viele Möglichkeiten. Sinnvoll organisiert, kann sie dazu führen, dass fast alle Informationen in maschinenlesbarer Form vorliegen, wodurch sie mit geringem Aufwand barrierefrei aufbereitet werden können. Andererseits macht sie Hilfsmittelanpassungen in immer kürzeren Abständen erforderlich, und immer wieder schränkt mangelnde Barrierefreiheit die Eigenständigkeit von schwerbehinderten Beschäftigten ein. Aber auch dann, wenn Digitalisierung mit Barrierefreiheit einhergeht, schafft dies nicht zwangsläufig Autonomie, sondern erfordert auch Eigenverantwortung. Die eigene Hilfsmittelkompetenz muss entwickelt werden - das erfordert auch die Möglichkeit, sich adäquat fort- und weiterzubilden.

Die Herstellung von Barrierefreiheit verursacht Kosten; umso mehr, je später in der Entwicklung einer Software, einer Webseite oder eines Dokuments damit begonnen wird. Wie viel Barrierefreiheit kosten darf, ist dabei oft eine unternehmenspolitische Entscheidung. Teils wird ohne Rücksicht auf Barrierefreiheit immer die billigste Lösung eingekauft, teils wird nachgebessert, egal, was es kostet. Wichtig ist, nicht zu perfektionistisch an die Sache heranzugehen. Eine gute und offene Fehlerkultur führt weiter.

Digitalisierung kann den Assistenzbedarf reduzieren, macht Arbeitsassistenz aber nicht automatisch überflüssig. Durch barrierebehaftete Arbeitsmittel kann der Assistenzbedarf in einigen Fällen sogar steigen. Wenn Assistenz nicht geregelt ist, geht sie oft in die Verantwortlichkeit hilfsbereiter Kolleg*innen über. Die Tatsache, dass diese sich in der Pflicht sehen, technische Barrierefreiheitsmängel durch ihren persönlichen Einsatz auszugleichen, kann zu sozialen Spannungen führen. Darum müssen solche Konfliktsituationen offen angesprochen werden. Formell oder informell organisierte Assistenz darf für Vorgesetzte kein Argument sein, sich nicht um die Beseitigung technischer Barrieren zu kümmern.

Neue Arbeitsformen

Es ist keine neue Erfahrung, dass die technische Entwicklung die Arbeitsformen bestimmt und die Arbeitsschutzanforderungen im Nachgang durchgesetzt werden müssen. In den von der Digitalisierung geprägten neuen Arbeitsformen können Agilität und Flexibilisierung einerseits den Zugang zu Arbeit erleichtern und zu größerer Eigenständigkeit führen, andererseits vergrößert sich der Druck und es entsteht die Angst, von relevanter Arbeit ausgeschlossen zu werden, wenn man sich nicht permanent neue Arbeitstechniken aneignet und Hochleistung liefert.

Darüber hinaus wird von den Beschäftigten oft verlangt, in gleichem Maße in "alten" und "neuen" Strukturen arbeiten zu können, da keine Firma völlig agil arbeitet - es gibt immer wieder auch Tätigkeiten, die linear ablaufen und nicht dynamisch angelegt werden können.

Wie also können Chancen genutzt, Risiken und negative Folgen vermieden werden? Die Umgestaltung darf sich nicht an technisch-digitaler Logik orientieren. Sie muss unter Einbeziehung der Beschäftigten erfolgen; dabei müssen Mensch, Technik und Arbeitsorganisation im Zusammenhang betrachtet werden. Gerade für die Belange schwerbehinderter Menschen sind in den Betrieben Multiplikatoren nötig, und es müssen auch überbetriebliche Unterstützungsstrukturen aufgebaut werden. Es wurde auch auf die Notwendigkeit ordnungspolitischer Maßnahmen hingewiesen.

Weiterbildung und berufliche Entwicklung

Lebenslanges Lernen kann zur beruflichen wie persönlichen Entwicklung beitragen - andererseits bauen ständige Qualifizierungsanforderungen Druck auf, und wiederum wird die Teilhabe von sehbeeinträchtigten Berufstätigen an Weiterbildungen durch vielfältige Barrieren erschwert. Dieses Thema muss in die Betriebe getragen werden, entsprechende Schulungen für Betriebs- und Personalräte sind nötig. Prüfstellen müssen für den Umgang mit behinderten Menschen qualifiziert werden - es geht um Sensibilisierung, nicht nur um Nachteilsausgleiche.

Wichtig ist die Möglichkeit, an allgemeinen, nicht behindertenspezifischen Weiterbildungen teilzunehmen - auch, um Kontakte zu knüpfen und Netzwerke aufzubauen.

Die Weiterbildung von Lehrenden im Hinblick auf eine inklusive Didaktik und Methodik ist ein unbedingtes Muss. Sie sollte gleichrangig neben der fachlichen Weiterbildung des Lehr- und Ausbildungspersonals stehen.

Wenn nachträglich versucht wird, vorhandene Angebote inklusiv umzugestalten, steigt der Organisationsaufwand. Deshalb sollte Inklusion von Anfang an mitbedacht werden.

Lebenslanges Lernen ist eine Möglichkeit für den Umgang mit Krisen, wie zum Beispiel der Erfahrung einer Beeinträchtigung. Neben dem rehabilitativen und beruflichen Lernen werden häufig allgemeine Weiterbildungsinteressen wenig beachtet, obwohl sie für die Selbstbestimmung essenzieller Bestandteil sind.

Neue Chancen für Beschäftigung

Eröffnet der absehbare Fachkräftebedarf auch schwerbehinderten Menschen Beschäftigungsperspektiven? Hierzu gab es unterschiedliche Ansichten: Für die einen zeigt die aktuelle Situation der schwerbehinderten Menschen auf dem Arbeitsmarkt, dass sie nicht oder nur wenig vom aktuell hohen Fachkräftebedarf profitieren. Andere sehen in der Digitalisierung und der Entwicklung mobiler und Online-gestützter Arbeit neue Chancen - vor allem, wenn eine hohe fachliche Kompetenz gegeben ist. Dennoch wird es auch unter "guten" Bedingungen besonderer Anstrengungen bedürfen, damit mehr Menschen mit Behinderungen dauerhaft in sinnstiftender Arbeit Beschäftigung finden. Dazu wurden u.a. folgende Erfordernisse herausgestellt:

- Entwicklung einer inklusiven Beschäftigungs- und Weiterbildungskultur in den Unternehmen durch Good Practice, Beratung, Weiterbildung und finanzielle Anreize

- Inklusives Coaching von Unternehmen und ihren Teams

- Barrierefreie Gestaltung des Arbeitsplatzes und -umfelds

- Abbau bürokratischer Hemmnisse und Zeitverzögerung bei den Nachteilsausgleichen

- Vernetzung der lokalen und regionalen Unterstützungsakteure, um die Leistungserbringung für die schwerbehinderten Beschäftigten und die Unternehmen zu optimieren.

Ausblick

Die Diskussionen der Tagung haben den umfassenden Ansatz von agnes@work bestätigt: Im Zentrum der Auseinandersetzung um berufliche Teilhabe müssen die Menschen stehen, nicht technische Aspekte - Barrierefreiheit ist eine notwendige, keinesfalls eine hinreichende Bedingung für berufliche Inklusion. Wichtig ist, die soziale Dimension der Barrierefreiheit zu berücksichtigen. Sie ist immer Teil eines komplexen Geflechts - am Arbeitsplatz oder in Bildungsveranstaltungen - und erschöpft sich nicht im Abarbeiten technischer Kriterien.

Alle Beteiligten brauchen Unterstützung durch Aufklärung und Beratung; es braucht Multiplikatoren in den Betrieben ebenso wie überbetriebliche Unterstützungsstrukturen. Dazu gehören allerdings auch Durchsetzungsmechanismen für die bestehenden gesetzlichen Vorgaben.

Es bleibt eine Frage, die uns noch länger beschäftigen wird: Wie überwinden wir den Widerspruch zwischen dem großen Engagement, das immer wieder einzelne Unternehmen oder Bildungsanbieter hinsichtlich der Inklusion zeigen, und dem gleichzeitigen strukturellen Stillstand bei der beruflichen Teilhabe schwerbehinderter Menschen?

Die Beiträge und Präsentationen der Tagung finden Sie auf der Projekt-Webseite (www.agnes-at-work.de) unter Aktuelles - Fachtagung 2023.

Anmerkung

(1) Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Hrsg.): Abschlussbericht Repräsentativbefragung zur Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Bonn: März 2022. Internet: https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Forschungsberichte/fb-598-abschlussbericht-repraesentativumfrage-teilhabe.pdf? [Letzter Zugriff: 16.6.2023] zurück zum Text

Bild: Logo agnes@work

Agiles Arbeiten - "Schlüsselkompetenzen sind von überragender Bedeutung"